街道の要衝に建立されたお社

十日恵比寿大祭に行った帰りに、千代森神社へも参拝しました。

この神社の近くに六つの道路が交差する妙見交差点があるのですが、名前の由来はこちらに祀られている妙見様です。昔は道が七つ交差していたので七ヶ辻と呼ばれていました。

謎の祭壇のようなもの、何につかうんだろう?

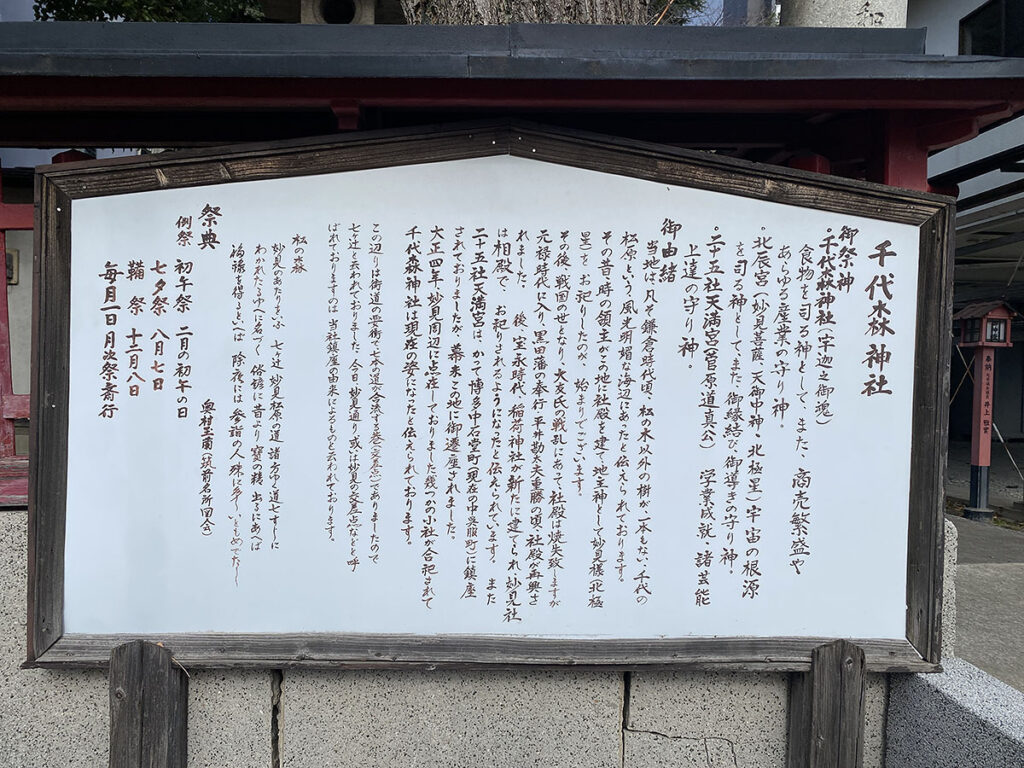

扁額が北辰宮となっているので妙見様です。こちらのお社は鎌倉時代の領主が社殿を建てて妙見様(北極星)を祀ったのが始まりです。

その後、戦乱で社殿が一度喪失しますが、宝永年間に稲荷神社が建立され、妙見様も相殿でお祀りされるようになったようです。

その他、妙見周辺に点在していた小社も大正時代に合祀されたとかかれています。

御由緒によれば、奥にある末社は、中呉服町に鎮西していて幕末にこちらに遷座された二十五社天満宮。

こじんまりとしてますが、社務所も境内におかれています。最後に筑前国続風土記拾遺からこちらのお社について書かれている部分を抜粋します。

西堅粕村

稲荷社

七ヶ辻に在。松原の内水茶屋の前より吉塚に通る街道なり。稲荷妙見を一社に祭る。妙見ハ此地の地主神と云。依て俗に妙見の稲荷と云。社内に末社数區有。側に社僧有。松栄寺と云。天台宗松源院に属す。始ハ修験なりしか近代清僧となる。筑前国続風土記拾遺 巻之十 那珂郡元

江戸時代まではお寺が隣接していたようですが、廃仏毀釈で廃寺になったのでしょうか。