箱田六輔 ― トップとしての孤独

前回はこちらから。明治十年代後半。

玄洋社の第4代社長となった箱田六輔は、激動する時代のなかで、ただ理念だけを武器に立ち続けようとしていました。彼の目指していたのは、単なる一地域の政治結社ではありません。

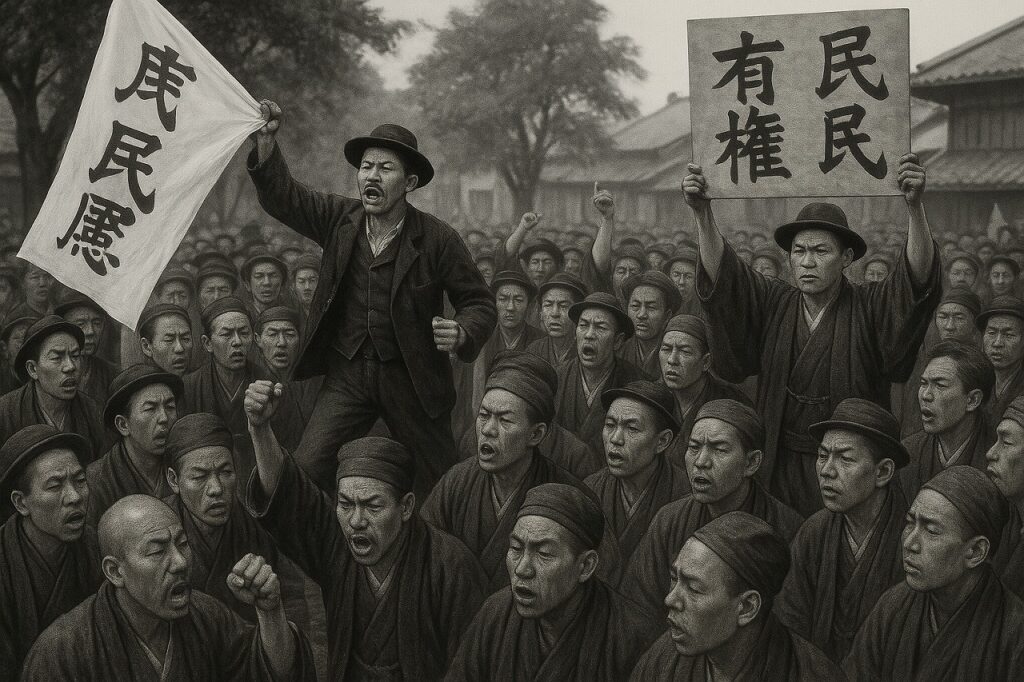

東京にいることが多い頭山に代わり福岡で根を下ろし、九州全域の政治団体の大同団結に尽力していました。士族的反骨と民権思想を併せ持った地方の志士たちを束ね、中央に対抗しうる新たな政治潮流を打ち立てる構想だったのでしょうか。

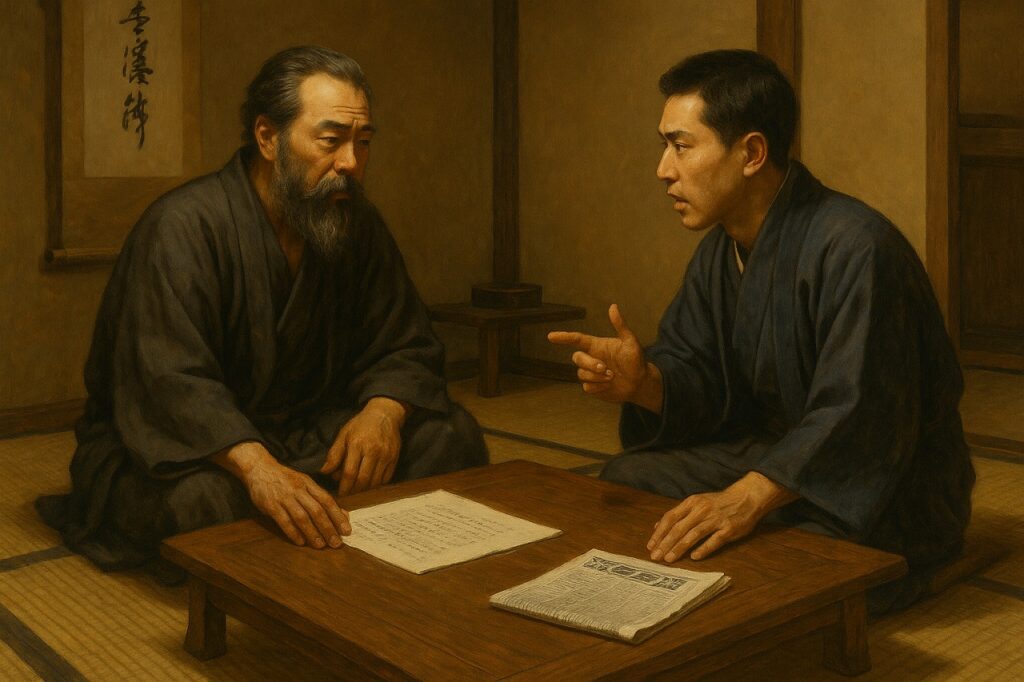

その鍵となる提携先が、熊本の相愛社でした。相愛社は、熊本の自由民権派青年たちが集った九州最大級の政治結社であり、箱田は相愛社との連携を最も重視していました。一方で頭山は相愛社と犬猿の仲にある紫溟会率いる佐々友房と交流していました。数により大連隊で戦おうとする箱田と信念を貫き一人を以て千万人に当たると考えていた頭山の考えの違いでした。

実は熊本出身の佐々は九州の民権家からは非常に評判が悪かったのです。西南戦争では西郷軍に身を投じながら、戦後は藩閥政府の意向を組み力をけている策士と評判でした。いわゆる政府の御用系団体とみなされていたのです。箱田は相愛社の批判の矢面に立たされます。

頭山満との対立

玄洋社の機関誌・福陵新報はライバル紙の福岡日日新聞から紫溟会率と揶揄され批判されます。玄洋社の社員の多くは相愛社との連携を自然の流れと考えていたため、その内心は複雑だったと思います。玄洋社には微妙な空気が漂います。

1888年(明治21)1月19日、ついに頭山が箱田邸で詰め寄ります。そして箱田は突如この世を去りました。玄洋社関連の文献では、ほとんどが病死と簡単に書いてあり、その内容を詳しく記録したものはありません。しかし、箱田夫人は「頭山さんが来たので席を外すため外出し戻ってくると、そこに腹を切った箱田とそばに頭山さんが立っていた」と後々語っていたそうです。また、その後、頭山の孫が記した筑前玄洋社では割腹、「杉山茂丸の生涯」では二時間余に及ぶ論議の末、自決したとされています。おそらく頭山の考えに納得しつつも、これまで友好関係を続けてきた相愛社とのケジメをつけるために自決するしかなかったのでしょうか。

この時の箱田の妻は子供を宿しており、生まれた娘は玄洋社社員を婿養子にして箱田家を継がせたそうです。頭山は箱田家を援助し続け、箱田の孫をかわいがり、おじいさんは立派な人だったとよく言って聞かせたとか。晩年になっても「玄洋社は箱田の贈り物」「忘れがたい盟友の一人として箱田君を思い出すことが多い」とよく語っていたそうです。二人の間にどんなやり取りがあったのでしょうか。

玄洋社は頭山が総帥のように扱われることが多いですが、ほぼ全ての社員は箱田の薫陶を受けて、箱田を慕っていました。その死により、動揺が走る中、進藤喜平太が社長に就任。人徳の高い進藤により、なんとか結束を保ちました。頭山は東京で活動を続ける一方、進藤は福岡で玄洋社社員の教育に力を入れます。

箱田の死の翌月、中央政治は動きます。藩閥政治を敵としてきた大隈重信が、伊藤内閣の外務大臣に就任するのです。つづく