桑原村を火災から護った観音様

九州大学の近くの桑原地区にやってきました。ここは慈雲院という寺跡で、如意輪観音が祀られています。

苔むした急な階段を登ります。

階段を登りきると少し開けた場所に出ます、お地蔵様がお出迎えしてくれました。

気を付けないと雨の日は滑りそう。

バイクを下に停めて階段を登りましたが、ちゃんと車でも上がってこれるようになっていました。

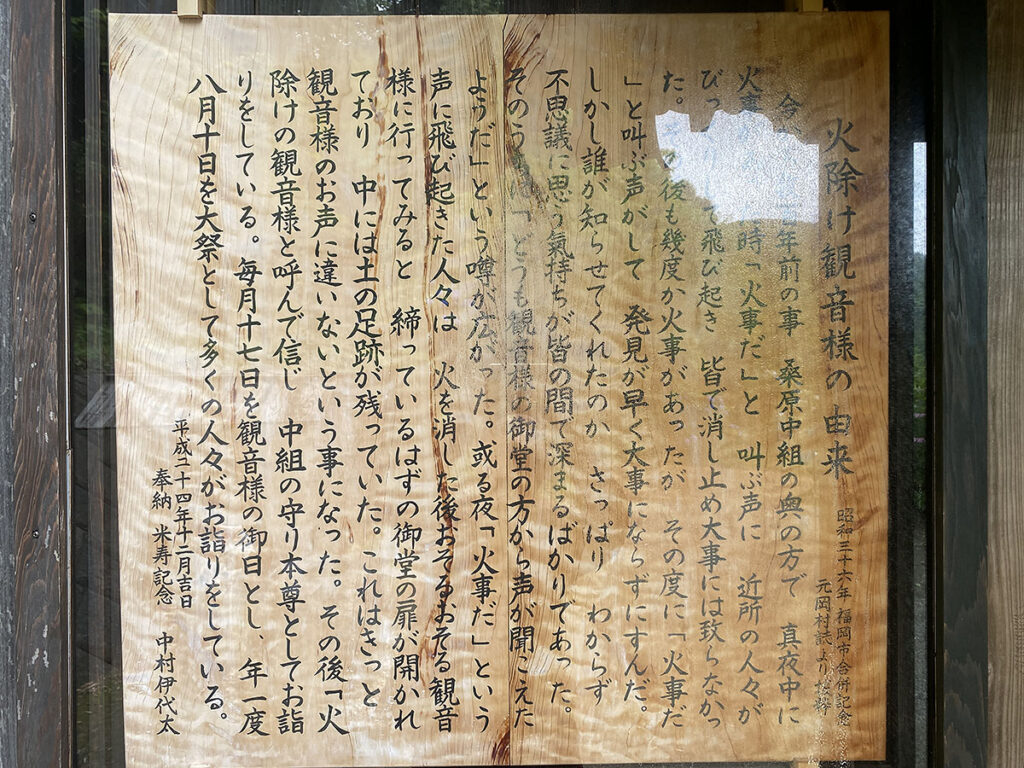

こちらが如意輪観音が祀られているお堂です。実はこの観音様は別名「火除け観音」と呼ばれており、名前の由来になった不思議な昔ばなしが伝わっています。

桑原の火除け観音

今から数百年も昔、桑原村の人が眠りについた深夜「火事だ!!」という叫び声が起こりました。人々が飛び出すと、奥の方の民家から火の手が上がっています。幸いすぐに村人たちが駆けつけたので、火は消し止められて大事には至りませんでした。その後、2度3度と同じような火事騒ぎがありましたが、毎回火事を知らせる声が上がり、ボヤ程度ですみました。

さらに数年が経って冬、「火事だぁ!みんな起きろ!!」という声に村人たちが飛び起きると、農家の納屋から火の手が上がっていました。今回も発見者は不明で、皆不思議に思っていると、ある人が観音様の方から叫び声が聞こえた気がすると言い出しました。

村人たちは恐る恐る観音堂へ行ってみると、閉まっているはずの扉が開いており、中を覗くと足跡らしいものがついていました。これはいよいよ観音様に違いないということになり、それ以来「火除けの観音様」と呼んで信仰するようになりました。

市原悦子さんの声で聴きたい、これぞ昔ばなしといった感じのお話しですね。

こちらの観音堂は桑原東泉寺に所属していた慈雲院という草葺きの庵を、明治期に地元の人たちの寄付で建てかえられたものだそうです。

観音堂の横には駐車スペースまであり、結構広々としています。

帰りは車道からゆっくりと降りました。地域に伝わる郷土の昔ばなしでした。