山王信仰の神をまつる地元の鎮守さま

清水地区を散策しています。閑静な住宅街の一角に鎮守の杜らしきものがみえたので寄ってみました。

神紋の入ったしっかりとした門柱に参道と鳥居。規模的にも大きな地元の鎮守さまですね。

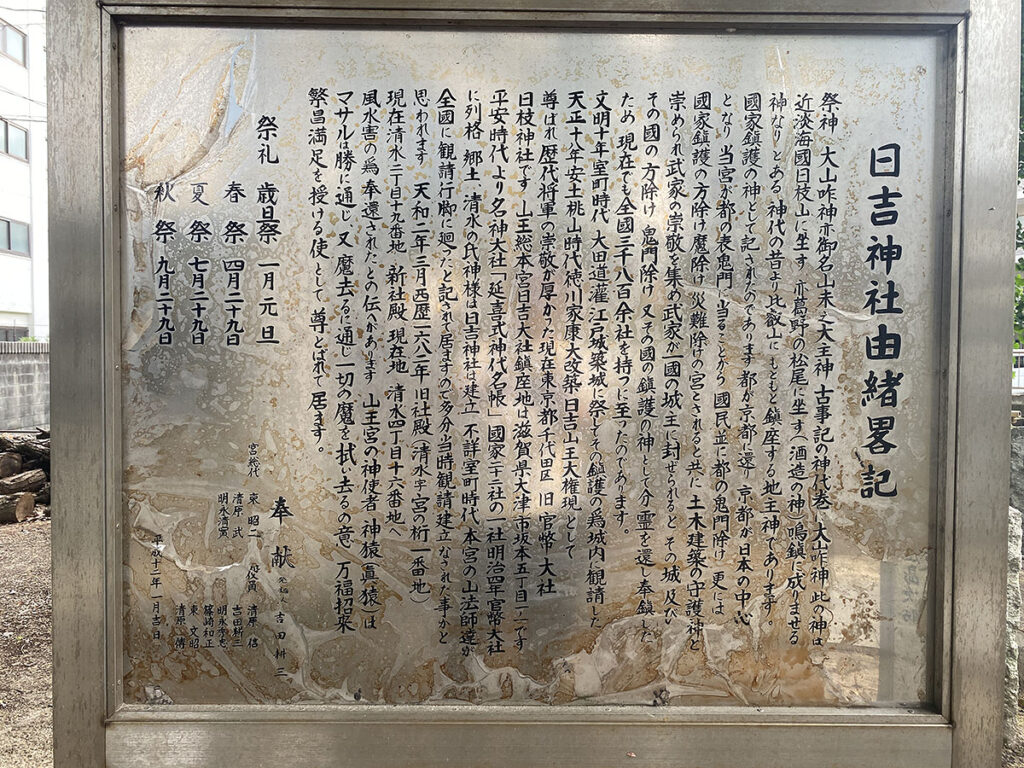

金属製の立派な由緒書きがありました。読んでみると室町時代頃の創建とあるのでかなりの古社ですね。

日吉神社は、滋賀県の有名な「日吉大社」から勧請されたとされ、山の神・農業の神として信仰を集める「大山咋神(おおやまくいのかみ)」がまつられています。古くから「山王さん」とも呼ばれ、地元の人々にとっては身近な守り神です。

山王信仰における猿は、神の使いであり、魔除けや勝運、縁結びなどのご利益があるとされています。特に「神猿(まさる)」と呼ばれ、「魔が去る」「勝る」といった意味に通じることから、縁起の良いものとされています。

地元の方による寄付の記念碑や石碑が沢山ありました。

こちらは社務所ですね、普段は無人のようですが近代的な社務所です。

さて、鳥居をくぐってお参りしましょう。

ちゃんと現役の手水舎があります。

拝殿内部です。氏子さんたちの掃除が行き届いているため、非常に綺麗に保たれています。

氏子さん達の名簿板や奉納絵などが飾られています。干支恵方盤も飾ってあります。

古来から地域の産土神として崇められてきたので、当然筑前国続風土記拾遺にも取り上げられています。

清水村 山王社

村内小松といふ所に在。むかしハ村の東方今は元宮といふ所に在しを天和二年ここに迁すといふ。産神なり。

筑前国続風土記拾遺 巻之十二那珂郡 利

それにしても風通しが良く、気持ちの良い拝殿です。地元の方に非常に大切にされているのが分かります。

神殿から出て、本殿を裏から見てみましょう。苔むした屋根がなんとも良いですね。

続いて境内末社をみてみます。まずは赤い鳥居が目印のお稲荷さんがありました。

続いて境内の端の方に祠がみえています。

柵で区切られているのでこちらは境内ではないようですが、お地蔵さんが祀られている祠がありました。おそらくお世話しているのは同じ方々でしょうね。行き来しやすいように工夫されています。

御神木です。古社っだけあってかなり大きい。

お汐井台も完備されています。ちゃんとお汐も盛られていました。

境内にある観音堂、神仏習合のなごりですね。全体的に地元の神様といった雰囲気で、とても心が落ち着く場所でした。