全国に約500社ある阿蘇神社の総本社

肥後国一宮・阿蘇神社へやってきました。全国に五百社ほどある阿蘇神社の総本社です。古代からの有力氏族である阿蘇氏が大宮司を務め、中世には武士化して肥後国を代表する豪族として君臨しました。

その後、太閤秀吉によって九州が平定されると、広大な社領は没収されてしまいますが、熊本藩主の加藤氏・細川氏の厚い崇敬を受けて社領の寄進や社殿改修が行われました。

近代社格制度では官幣大社に列する、最上位の社格を持つ神社だけあって、とにかく規模が大きいです。何かお濠?のようなものまであります。

阿蘇神社の境内にはえていた南郷檜の根幹です。台風の被害にあって伐採されたものが奉納されています。

ニ之神陵 阿蘇都姫命 と彫られた石碑。阿蘇神社の御祭神・健磐龍命の妃で、同じく家族神12神として祀られています。

国重要文化財に指定されている楼門です。九州最大の規模を誇り、「日本三大楼門」の一つです。天保6年(1835)から嘉永3年(1850)にかけて、熊本藩の寄進によって再建されました。

楼門をくぐって中に入る前に、手水舎で身を清めましょう。流石水の都と言われるだけあって、湧水がコンコンと湧いています。

せっかくなので体内にも取り入れるべく、神の泉と呼ばれる銘水を大量に飲みました。

手を清めてふと参道をみると、はるか遠くに鳥居がみえます。今回は車で参拝したので、すぐ近くの駐車場に停めましたが、歩くと結構な距離がありますね。

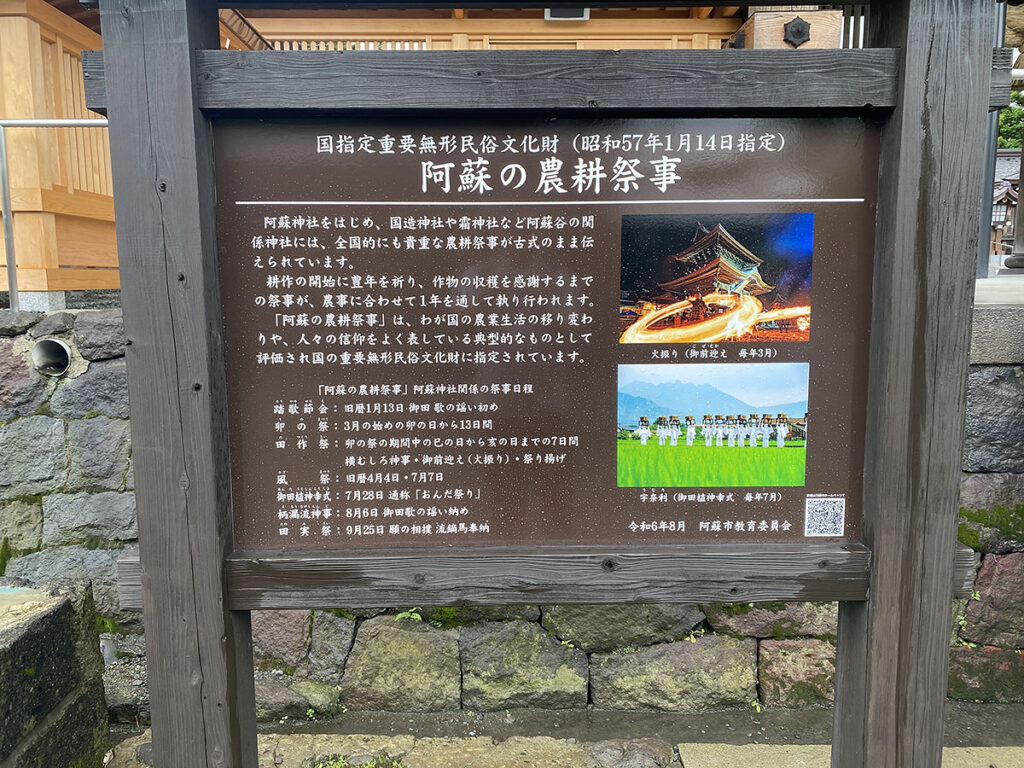

阿蘇神社は建物だけでなく、祭事も国重要無形民俗文化財の指定を受けています。中でも御田植神幸式は「おんだ祭り」とも呼ばれて有名です。

豊作を願って行われるこのお祭り、神職や氏子たちが神輿の屋根をめがけて早苗を投げこみます。屋根に早苗が多く乗ると豊作になるといわれているそうです。

楼門の他にも多数の重要文化財があるので、可能な限りご紹介したいと思います。(つづく)