豪族としての大宮司家・阿蘇氏

肥前国一宮の阿蘇神社へ参拝しています。(前回の続き)重要文化財の楼門をくぐって境内へ入りました。楼門の横にはまだ新しい綺麗な社務所。

ではお参りしましょう。御祭神は阿蘇十二明神とよばれる12柱の神様です。一宮に祀られている健磐龍命(阿蘇都彦命)は神武天皇の孫で、その子孫が大宮司家・阿蘇氏になります。

つまり阿蘇氏は皇室同様に、神の子孫として神代から現代に続く系譜を持つ家系です。中央政府と繋がりを持ちながら、九州を代表する豪族として全国に知られていました。

最盛期は阿蘇の南の矢部郷に、南阿蘇から拠点を移転した「浜の館」時代で、中世以降はここを拠点として勢力を誇ります。その後、一族内で内紛と分裂を繰り返しますが、室町から戦国期にかけて阿蘇惟憲がようやく統一を果たします。

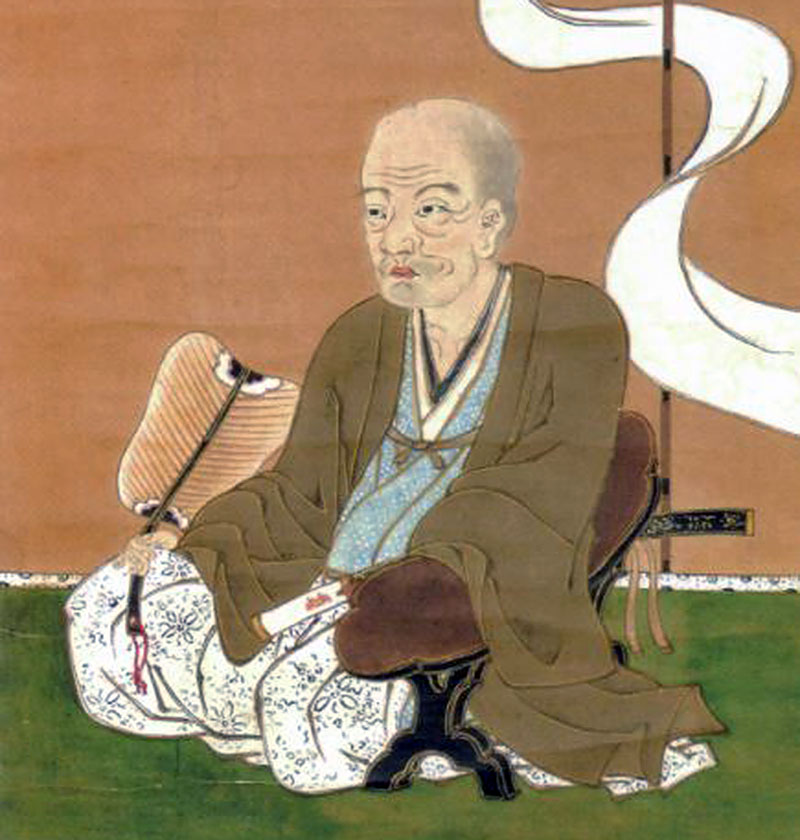

戦国期には、名将として名高い甲斐親宣・親直(宗運)父子が頭角を現し、隣接する大友氏・相良氏と結んで領地は安定しました。しかし、戦国末期になると急速に領土を拡大する島津氏の侵略を防ぎきれず、阿蘇合戦により領内の城は全て陥落して敗走しました。

その後、九州制圧にきた太閤秀吉に保護を求め、阿蘇神社宮司としての地位は認められます。しかし大名としての特権は全て剥奪され、広大な社領も没収されてわずかな領地のみが残りました。

江戸期に入ると、熊本藩の初代藩主となった加藤清正の庇護を受け、社殿が再建されました。明治時代には当主が叙爵して華族に列し、現代へと続いています。

阿蘇氏の当主や武将については、様々な歴史や逸話があって面白いので、別の機会に深掘りしたいと思います。特に人気のある甲斐宗運などは、特集を組んでゆかりの地を訪ねてみたいですね。

阿蘇神社は、元々は阿蘇山火口をご神体とする火山信仰と融合しているので、こちらは下宮になります。阿蘇山頂の火口湯溜まりは、古より「神池」とされ、火口を遥拝する拝殿のみの阿蘇山上神社が上宮とされています。

社殿の屋根は当初柿葺であったものが現在は銅板葺に変更されましたが、構法ともに江戸末期の建築的特色をよく現わしており、神殿3棟と諸門3棟はあわせて国の重要文化財に指定されています。(つづく)