糸島の豪族・原田氏ゆかりのお社

前回の続きです、糸島市にある東正八幡宮を訪れています。

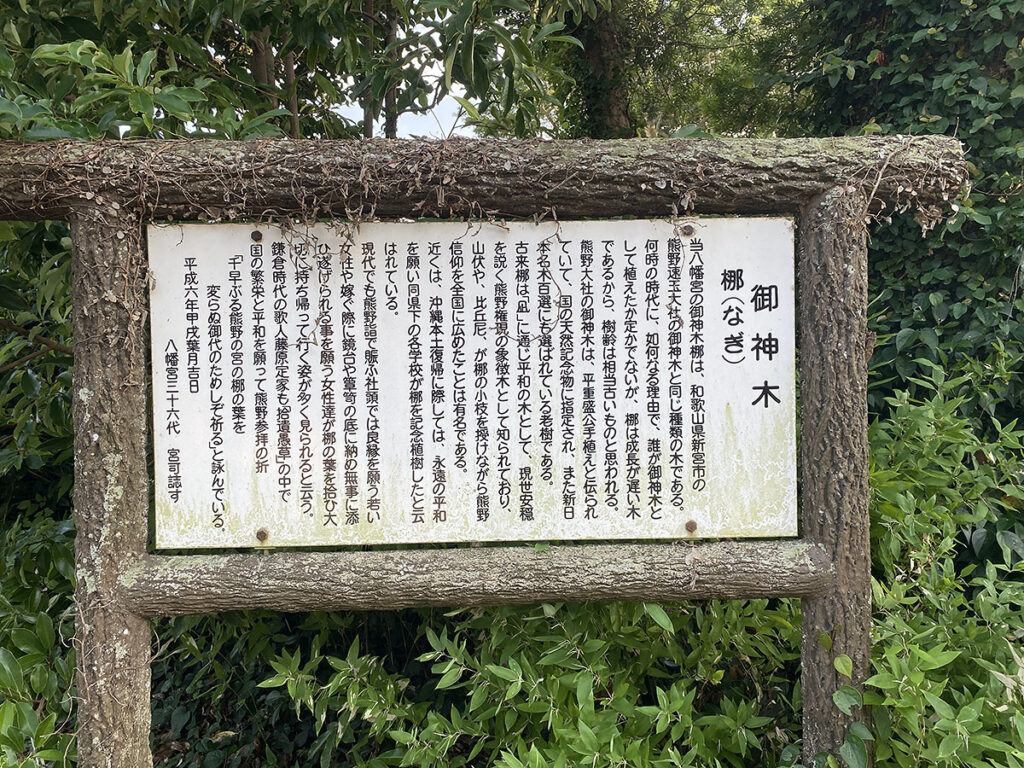

御神木 梛(なぎ)

境内には御神木として巨大な梛の木があります。樹齢は不明で誰が植えたかも分からないそうですが、成長の遅い樹なのでかなりの古木だと思われます。

この梛の木は熊野速玉大社の御神木と同じ種類で、その御神木は平重盛公の手植えと伝わっています。原田氏は平家と関係の深い豪族で、重盛公は神社を建立した原田種直の義理の父にあたります。何か関係があるのでしょうか?

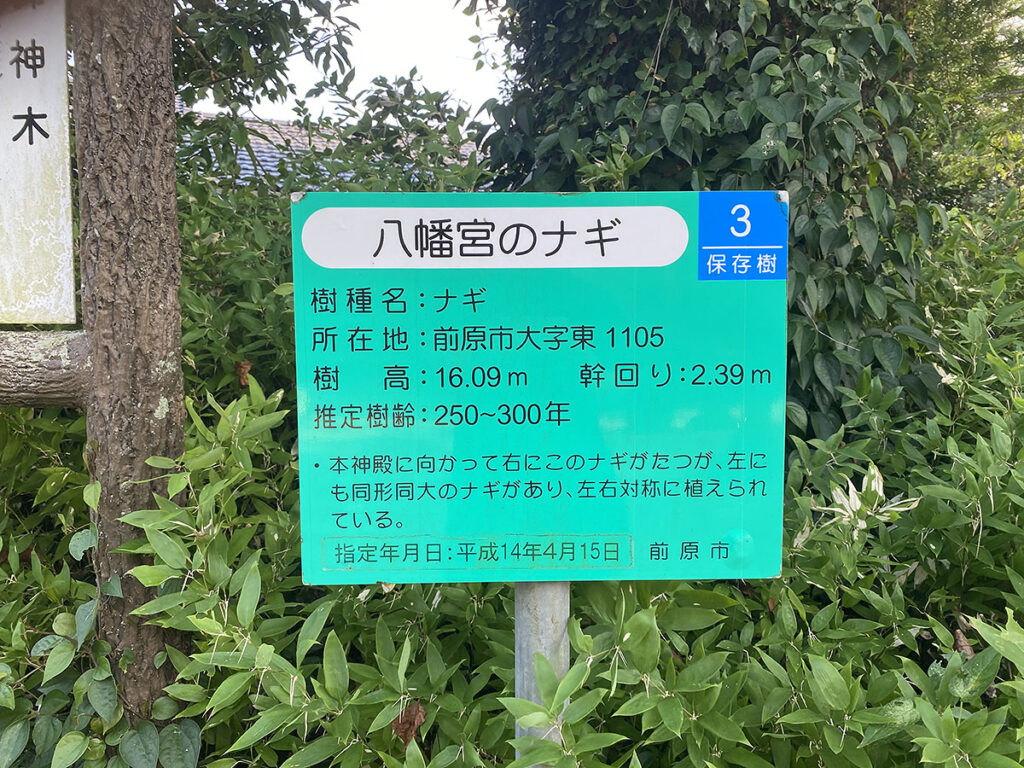

こちらの樹は保存樹として登録されているようです。看板がまだ前原市(現糸島市)ですね。樹齢は300年位と想定されるとなると、江戸時代頃の植樹の可能性が高いです。代々梛の木を植え継いでいるのかもしれません。

続いて、境内末社をみてまわりましょう。ちゃんと鳥居と灯篭まで揃っている疫神社です。蘇民将来を祀ってあります。

蘇民将来とは、宿を貸して歓待した旅の神様に、子孫代々疫病から逃れられると約束された人物です。その子孫であると示す「蘇民将来子孫」と書かれた護符を家の門口に貼るという民間信仰がありました。

続いて熊野宮です。台風で折れた御神木が以前のお社を直撃したらしく、社殿は比較的新しい感じがします。

こちらが折れてしまった御神木のようですね。新しい芽や葉っぱが生えてきていますが、途中でぽっきりなくなっています。そして周辺には多くの祠。

他にも色々な石碑がありましたが、判読不明なものも多く、何の石碑なのか分かりませんでした。

社殿向かって左手には大きな社務所もあります。地域の集会所も兼ねているのでしょうね。

神職の方が住めるほど大きいですが、現在は無人のようです。かつては常駐していたのかもしれません。

歴史のある古社なので、石塔などはかなり古いものもみられます。見ごたえのあるお社でした。

原田種直公之墓

では、近くにある原田種直公のお墓にもお参りしましょう。お墓は鳥居を出て左手にいくと、木陰に隠れる様な感じですぐにみつかりました。

こちらが壇ノ浦の戦いで源氏と鎬を削って戦った、種直公のお墓です。隠居後は、こちらのお社の近くに居を構えて住み込みで仕え、死後もすぐ近くに埋葬されるなど徹底していますね。

種直公は平家滅亡後、生涯をかけて平氏一門の弔いを続け、現代でもいくつかゆかりの寺社が残っています。