弥生の王墓「北墳丘墓」― 祈りと葬送のかたち

吉野ヶ里の北のはずれに、大きな土の丘がひっそりと横たわっています。

ここが「北墳丘墓(きたふんきゅうぼ)」——弥生時代中期に築かれた、日本最大級の墳丘墓です。

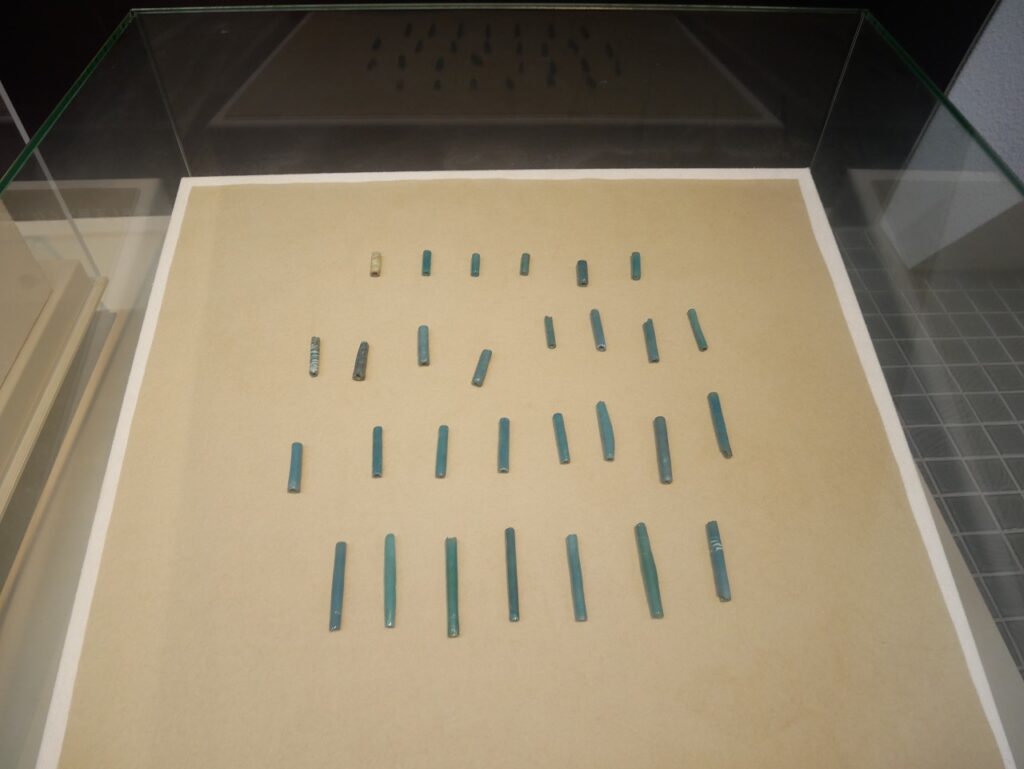

展示室の中央に並ぶガラス管玉。青く透きとおるその輝きは、2000年の時を越えてもなお、どこか新しい。当時の日本ではつくれなかったこのビーズは、中国や朝鮮半島を経て、海の道を渡ってきたと考えられています。

隣のパネルには、糸島市三雲遺跡や山口県向津具遺跡、さらには韓半島まで線がのびています。吉野ヶ里が東アジアの交流圏の中にあったことを、静かに語りかけてくる展示です。

ケースの中には、鋭く光る有柄銅剣の復元品。この剣は、ただの武器ではなく、支配者の権威を示す“象徴”だったといわれます。磨き上げられた金属の輝きに、遠い弥生の風が少し吹いた気がしました。

北墳丘墓の北側では、埋葬とともに祈りの儀式が行われていたと考えられています。展示室の小さな模型の中では、人々が整然と並び、供物を前に静かに祈っています。誰かの死を悲しむだけでなく、その魂を神の世界へ導くための祈り。「墓地」から「祭祀の場」へ——弥生人の死生観が変わっていく瞬間がここにあります。

副葬品の中には、朱(しゅ)で彩られた破片が見つかっています。朱の成分は水銀朱。古代中国では不老不死の象徴とされ、生命の再生を願う色でした。弥生の人々もまた、死者の体や棺に朱を塗り、再びこの世に生まれ変わることを願ったのかもしれません。赤は血の色であり、命の色。その祈りが、いまも展示の中でほのかに光っています。

最期に

北墳丘墓を訪れると、ただの“遺跡見学”というよりも、時間の層の中をそっと歩いているような感覚になります。土のにおい、ひんやりとした空気、遠い昔の祈りの声が、どこかから聞こえてくる気がしました。弥生の人たちは、死を恐れるのではなく、再び「生まれ変わる」ことを信じていたのかもしれません。福岡方面から訪れたこの日、北口が工事中で少し遠回りになりましたが、また、何度でも歩きたくなる場所でした。