筥崎駅から北へ進むと、九大筥崎キャンパス跡地と道を挟んで将軍地蔵尊が鎮座されています。

元々は九州大学工学部内にあった、旧還國寺跡に祀られていたものが、明治42年に帝国大学を設置する際にこちらに遷座されたようです。

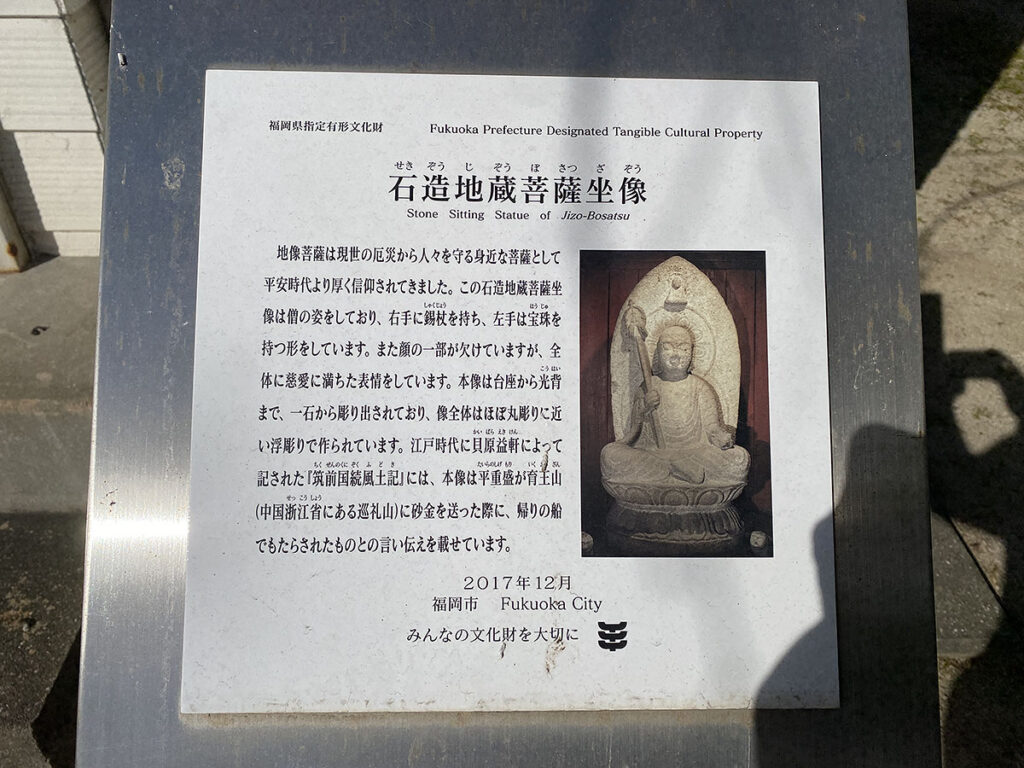

祀られているお地蔵様は、郷土史の文献によると平安末期頃に造られたもので、相当に古い歴史があり、福岡県の文化財に指定されています。筑前国続風土記によれば、平重盛公ゆかりのお地蔵様らしいです。

残念ながら普段は一般公開されておらず、説明版の写真でしかみることができません。右半面の顔の表面が欠損しているようですが、台座から光背まで一材から彫り出されており、丸彫りに近い浮彫りのお地蔵さまです。

年に一度だけ御開帳があるようなので、石仏マニアの方はその時を狙ってみましょう。

お堂の脇には泉稲荷神社があります。なぜここにお稲荷さんが鎮座されているのかは分かりませんが、周辺の開発事情でこちらに遷座されたのでしょうか。

敷地は道沿いにかなり広くとられていて、こちらの境内には無数のお地蔵様が安置されていました。

とにかく数が凄いです。おそらく、どこかの廃寺からこちら移されたものでしょうか。

小さな祠が点在していますが、何が祀れているのかの説明版などもありませんでした。

地域の方が管理されているようで、綺麗な状態が保たれています。

こちらは阿修羅像ですね、三面の顔でこちらの像だけわかりました。

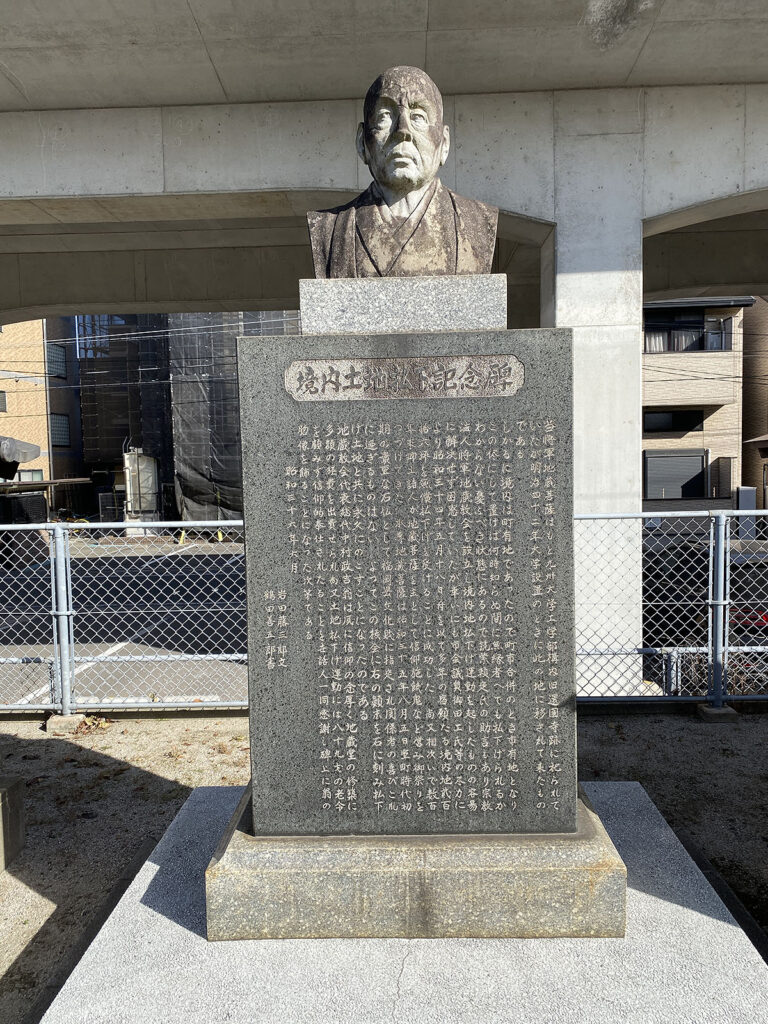

銅像がありました。この土地は戦前に宗教法人将軍地蔵教会を設立し、境内地払下げ運動で獲得した土地だそうです。像の人は、総代の中村政吉翁で、多額の寄付と信仰的奉仕を行ったと書かれています。

こちらは風化して原型をとどめていない石仏でしょうか、かなり古そうですね。

同様の石仏が無数に並んでいます。

何やら文字が彫られた巨大な石板がありますが、こちらも風化していて読めません。

忠魂碑までありました。写真は遠慮しましたが、実はお堂の裏に墓石も並んでいます。

最後に筑前国続風土記の該当頁を転載して終わります。

地蔵堂

筥崎町の外北の方にあり。此地蔵佛は小松重盛、育王山に砂金を送られし其帰船に載せ来りし佛也と云傳へたり。地蔵堂は、寛永八年に忠之公是を建立したまふ。此邊は砂原にて、松樹はなかりしが、長政公慶長十六年家臣竹森清左衛門に命じ、博多の町中より、松を植させられしが、其後ほどなく松原となれり。地蔵堂ある故、地蔵松原といふ。長さ七八町あり。西は海、東は斤なり。筑前国続風土記 巻之十八 糟屋郡表