二人のボース ― 志をつないだ者たち

前回はこちらから。20世紀前半、アジア各地では帝国主義と戦う志士たちが、日本という国に希望を託していました。

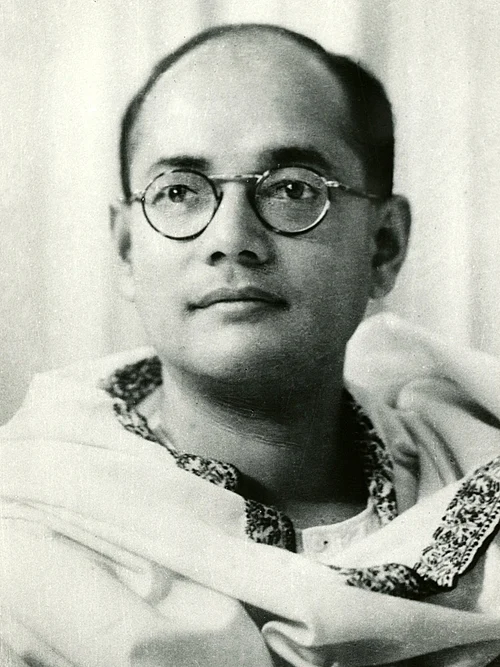

そのなかに、二人の「ボース」と呼ばれるインドの独立運動家がいました。一人は、スバス・チャンドラ・ボース。第二次世界大戦中に日本に亡命し、自由インド仮政府を樹立してイギリスと対峙した行動派の指導者です。もう一人は、1915年に日本へ逃れてきたラス・ビハリ・ボース。彼は亡命ののち日本に帰化し、生活と思想の両面からインド独立運動を支え続けました。

この第13回では、特に後者のラス・ビハリ・ボースが日本で過ごした日々と、その背後にあった玄洋社や頭山満、中村屋との深い関係についてご紹介したいと思います。

頭山満と亡命者 ― 静かな庇護のかたち

1915年、イギリス領インドでの総督暗殺未遂事件に関与した容疑をかけられたラス・ビハリ・ボースは、 日本に逃れてきました。 その正体が明らかになると、日本政府は外交上の事情から国外退去命令を出します。

そんな彼に手を差し伸べたのが、玄洋社の頭山満でした。 孫文の亡命も支えた経験をもつ頭山は、ボースの志に深く共鳴し、 犬養毅や内田良平らとともに退去命令の撤回に尽力しました。

この間、ボースがかくまわれたのが、新宿中村屋のアトリエでした。 玄洋社のつながりを通じて信頼を得た中村屋では、 彼がひっそりと身をひそめながら過ごしたといいます。

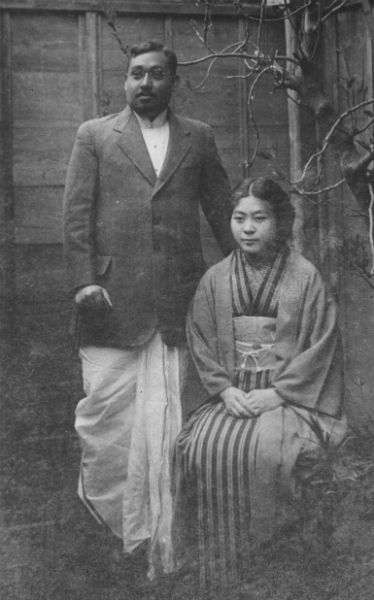

相馬俊子との出会いと帰化

中村屋の創業者・相馬愛蔵と黒光夫妻には、長女の俊子さんがいました。 俊子さんは最初、異国から来たボースに戸惑いもあったそうですが、 彼の静かな人柄と強い信念に心を動かされていきました。1918年、頭山満の媒酌により、二人は結婚します。 ボースはその後日本に帰化しました。

中村屋の敷地内には、二人とその子どもたちが暮らす住まいが建てられ、 穏やかな家庭生活のなかでも、彼は祖国の独立を思い続けていたといいます。

「純印度式カリー」の誕生

ボースは、ある日、中村屋の喫茶部の厨房に立ち寄った際、 提供されていたカレーに一言苦笑したそうです。 「これは、カレーとは言えません。インドの味とはまるで違います」その言葉をきっかけに、俊子さんや厨房の職人たちと共に、 本場のスパイスや調理法を再現する試みが始まりました。

そして1927年、「純印度式カリー」が完成し、 今もなお中村屋の名物料理として受け継がれています。俊子さんの妹、中村はるさんが調理の見学を申し出て、 姉妹でスパイスの調合を試したという微笑ましいエピソードも伝わっています。

二人のボースがつないだ志

スバス・チャンドラ・ボースは、後に日本を訪れ、 ラス・ビハリ・ボースから独立運動の指導を受けました。 そして1943年、自由インド仮政府をシンガポールで樹立します。ラス・ビハリはその名誉総裁に就き、 インドと日本の連携によるアジア解放という理念が、世代を超えて引き継がれたのです。

1945年、ラス・ビハリ・ボースは東京で亡くなりました。 その数か月後、スバス・チャンドラ・ボースも飛行機事故で世を去ります。

カレーの香りに残された志

今日、新宿中村屋では、純印度式カリーが多くの人々に親しまれています。 一皿の料理に込められたのは、単なる味だけではなく、 亡命者を受け入れた家庭の温もりと、文化を超えた連帯の記憶です。玄洋社が掲げたアジア主義は、時に政治を超え、 こうして生活や食卓のなかに、静かに息づいているのかもしれません。つづく。