前回のつづきはこちらから。1000回特集も今回で一端、締めたいと思います。

社史に残らなかった時代

玄洋社の公式な社史は、大正5年(1916年)をもって筆を止めました。

その後の歩みは、公的な記録に残ることなく、静かな時間が続いていきます。

なぜ社史が途絶えたのか――政党政治が成熟し、政府の安定とともに、壮士的行動の役割は薄れていきました。一方で、表に立てば立つほど官憲の目は厳しくなる。玄洋社は、表の活動を静かに控え、記録されない裏の人脈活動へと比重を移していったのでしょうか。

民間外交とアジア主義の拡がり

表には出なくなっても、玄洋社の思想は消えていませんでした。

むしろこの時期、民間外交・アジア独立支援の拡大期を迎えます。

その人脈は、満州・朝鮮・モンゴル・インド・フィリピン・東南アジアへと伸び、現地の民族運動家たちとも密かな交流を重ねていきました。国家間の外交とは別に、志士たちは亡命者の受け入れ、資金提供、情報収集、秘密の仲介などを通じてアジアの独立運動を静かに支えていました。

戦争のなかで

昭和に入り、日本が満州事変・日中戦争・大東亜戦争と突き進むと、玄洋社は沈黙の段階に入っていきます。もはや政府・軍部がすべてを動かす状況となり、民間の壮士的役割は消えていきました。

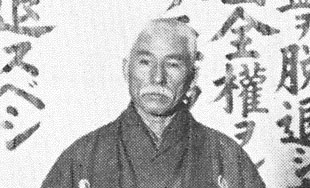

1936年(昭和11)、内田良平の死は「志士外交の終幕」を象徴する出来事でした。

終戦と解散

1945年(昭和20)、敗戦。

翌1946年、GHQによる政治結社解散命令により、玄洋社も正式に解散となりました。

名簿も台帳も残さず、組織は静かに消えました。

思想の残響と戦後の継承

組織は消えても、志の残響は戦後も静かに息づいていきました。

福岡市長となった進藤一馬をはじめ、多くの旧玄洋社系の人脈は、戦後の地域政治や保守思想の奥底に流れ続けていきます。「アジアの民が互いに助け合う」という頭山満らの理念は、かすかな灯火となって今も受け継がれています。

最後に

歴史とは、遠い過去の出来事ではなく、誰かが記憶し、語り継ぐことで静かに生き続けるものだと思います。

玄洋社という存在も、長いあいだ曖昧に語られたり、時に誤解されたりしてきました。けれど、その奥に流れていたのは、時代を背負おうとした人々の「志」でした。必ずしも正義でもなく、必ずしも悪でもない。

それでも、国を思い、人を思い、彼らは一度きりの時代を懸命に生きていました。

日々記事を書きながら、こうして歴史をたどる作業もまた「小さな取材」の積み重ねだと感じています。

残された史料の行間を読み、時に静かに想像を巡らせること――それもまた、歴史に対するひとつの敬意なのかもしれません。ここまでお読みいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。おわり。