幕府公認の遊郭はソープ街へ

蔦屋重三郎の墓参りを経て、いよいよ新吉原へやってきました。ちなみに新吉原という名前ですが、実は吉原は元々は日本橋にあり、明暦の大火で焼失して奥浅草へ移転しました。その為、奥浅草の吉原は新吉原、日本橋にあった吉原は元吉原と言って区別します。

こちらが有名な見返り柳のある吉原大門交差点。遊廓で遊んだ男が、帰り道に柳のあるあたりで、名残を惜しんで後ろを振り返ったことからこの名が付きました。

数々の浮世絵などにも描かれており、ちゃんと石碑も建てられていました。

見返り柳の説明版です。戦争や大震災で焼失してしまった為、現在の柳は新しく植えられたものみたいです。

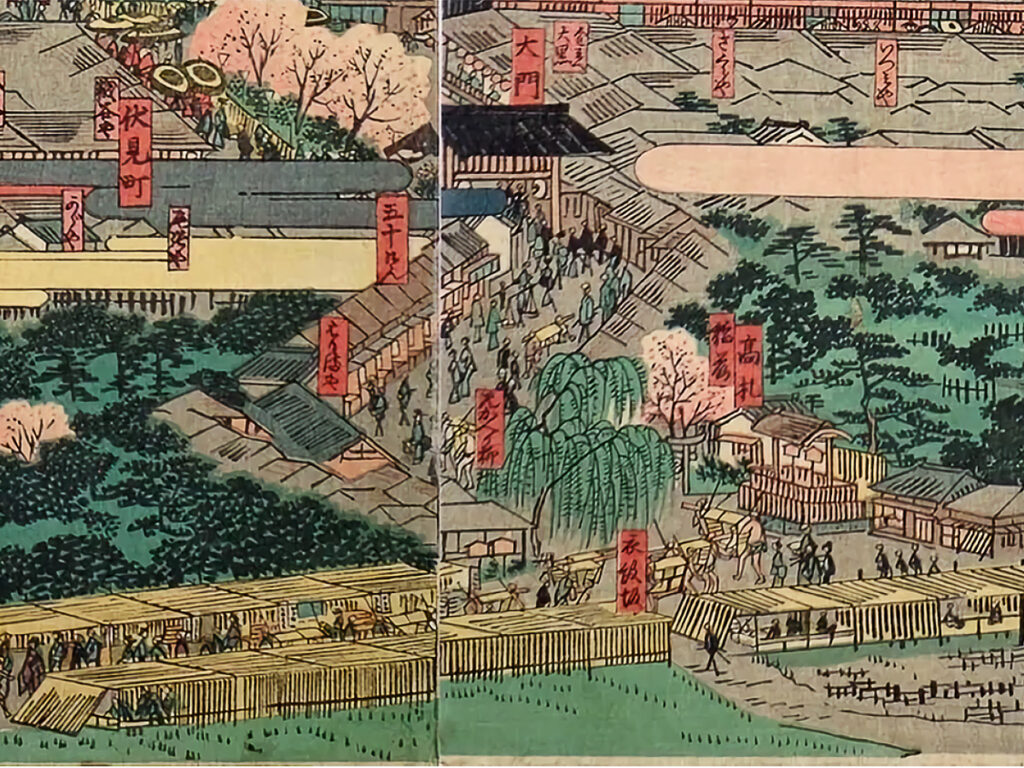

この見返り柳から大門までのS字の曲がりくねった道が「五十間道(ごじゅっけんみち)」で、蔦屋重三郎が最初に間借りして店を開いた場所です。

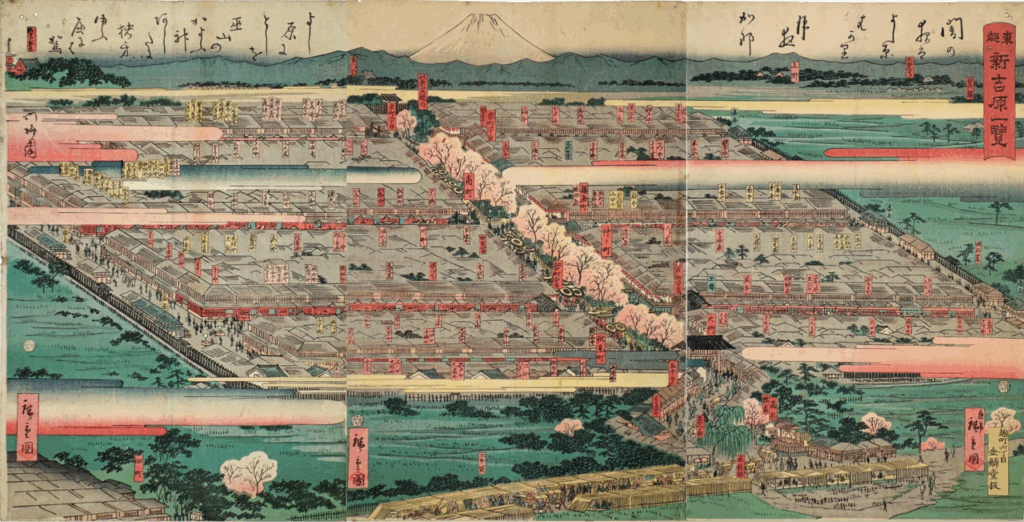

こちらは歌川広重が描いた江戸期の吉原ですが、右下部分に見返り柳と五十間道がみえます。拡大してみましょう。

当時の賑わいがよく描かれています。この五十間道がなぜ曲がりくねっているかというと、将軍が鷹狩に御成のとき、日本堤から大門が見えては畏れ多いということで、堤からみえないよう隠されたという説があります。

実際に現場に立ってみると、確かに先の方がみえなくなっていますね。

この道の途中に蔦屋重三郎が開いた「耕書堂」があり、その場所だと伝えられている場所は現在カフェになっています。

そしてこちらが遊郭への唯一の出入口だった、「吉原大門(よしわらおおもん)」があった場所です。だいもんでなくおおもんと呼ぶのは、寺社仏閣に関係した門ではないからです。残念ながら関東大震災と空襲により完全に消失してしまいました。現在はモニュメントの柱が2本立っているだけです。

かつては大門をくぐると新吉原のメインストリートに繋がっており、上のような風景が広がりました。

大門から少し戻って路地に入ります。吉原遊郭の周囲には外の世界と隔離する為に、塀が張り巡らされており、外には「お歯黒どぶ」と呼ばれる堀がありました。こちらの路地がそのお歯黒どぶがあった場所になります。

奥浅草は元々は湿地帯だった為、新吉原遊郭は盛り土されて建てられました。その名残がこちらです。道路を境に少し高くなっているのが分かりますね。

そして、階段の右側に部分的に残っているこちらの石垣が、お歯黒どぶの石垣の跡だと言われています。

北に向かって道を歩いていると、またしても吉原遊郭の盛り土の跡だと思われる部分がありました。

吉原は現在は日本最大のソープ街へと変貌しましたが、ソープランドの入口横にも遊郭時代の石垣の痕跡がありました。