全国2千数百社ある住吉神社の始源

住吉神社にやってきました。実は全国に二千社以上ある住吉神社の中で最も古い神社です。

大阪の住吉大社、そして下関の住吉神社と並んで「三大住吉」とも呼ばれています。

筑前国一ノ宮でもある為、駐車場は広々していますが、17時に閉鎖されるのでご注意。

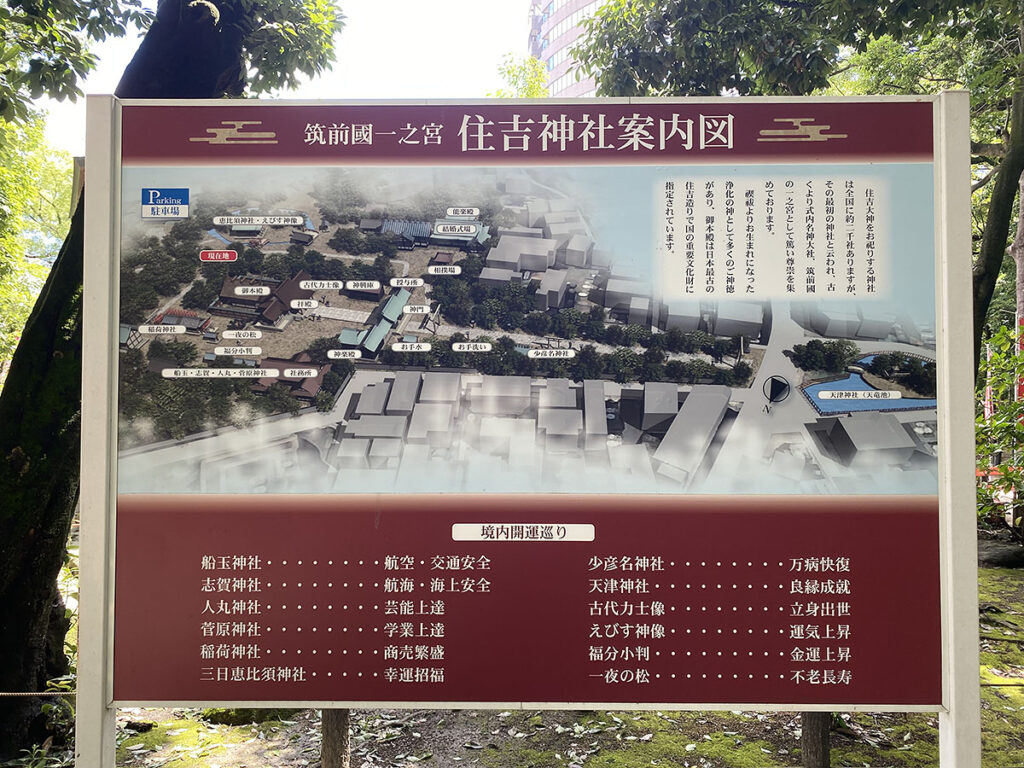

古来より博多の街で信奉されていた為、社領も広く、また境内社も数多くあります。

今回は駐車場から本殿を目指します。早速謎の石碑発見。

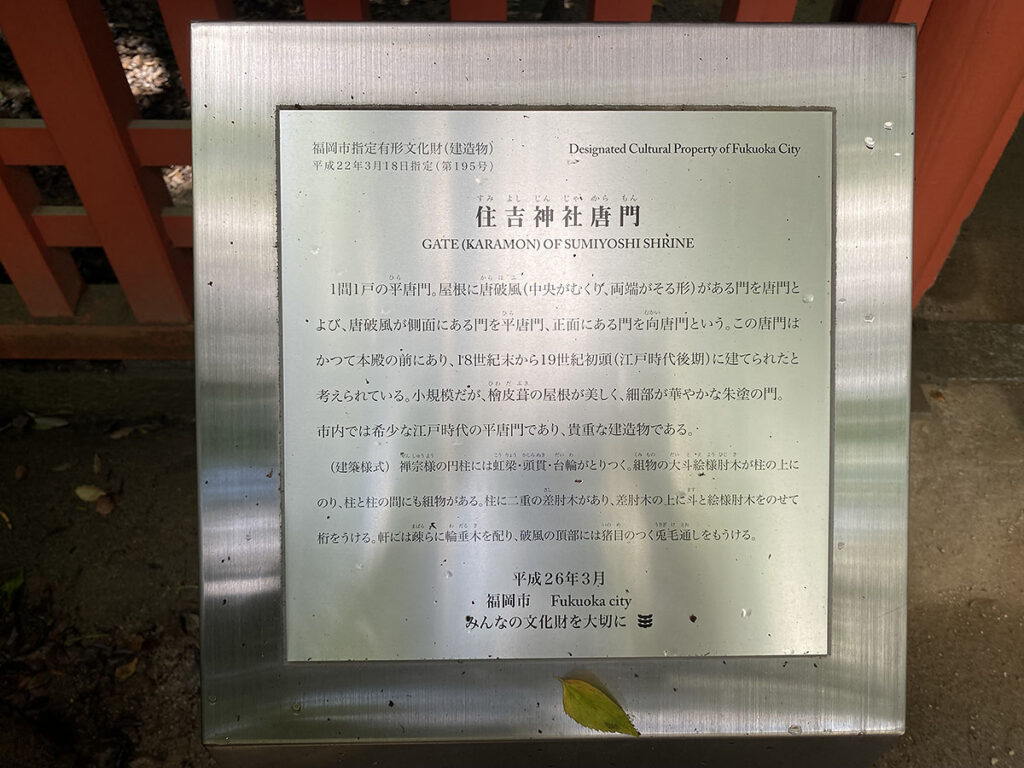

福岡市の指定文化財になっている唐門です。江戸時代のもので、苔むした屋根が風情がありますね。

博多は中世以降、度々戦火に巻き込まれているので、建物はほとんど江戸期以降のものです。

さて、広い境内を本殿へ向かって歩きます。ちょっとした森になっていますね。

結婚式場です、裏の能楽殿と繋がっています。

奉納相撲が行われる土俵もありました。

そのまま進むと社務所前に出ました。しかし手水舎が見当たりませんね。

表参道の途中にあるようなので、一度門をくぐって戻ります。

住吉神社 表参道

では、表参道から参拝してみましょう。

こちらが表参道です。そして遠くにみえる一ノ鳥居の前に、前回訪れた天津神社があります。

実は、地図をみると一ノ鳥居の先の天津神社までが境内社になっています。

こちらが表参道の正式な入口。徒歩の場合はこちらの一ノ鳥居をくぐりましょう。

少彦名神社

さて、表参道の途中、左手に少彦名神社があります。

御祭神は少彦名大神、お酒造りとお薬を司る神様ですね。

その他、まじない・穀物・知識・石など様々な側面をお持ちの神様です。

日本書紀や古事記にも登場し、そして国造りに協力する記述があります。

石碑も建てられていましたが、しかし真ん中の字が読めない・・・

参道を進んでいくと、皇族でもここからは降りて歩いてくださいという目印の石碑があります。

さて、鳥居をくぐって左手にある手水舎でお清めしましょう。

かなりの参拝数を誇る神社だけあり、手水舎も巨大です。

こちらは住吉神社が保有する文化財に関する説明版、いわゆる社宝ですね。

では、いよいよ神門をくぐって、本殿へ参拝します。