住吉神社創建の候補地という伝説

若久通りに沿いにある若久住吉神社へやってきました。南区は住宅街が大半で、あまり通る事がないので、ここに神社があるのは知りませんでした。

入口の雰囲気から、結構大き目なお社ですね。ちょっと階段が長そうなので、車用の道を探します。

やっぱりありました。すぐ近くに車両用の参道があったので楽々参拝できます。

神社裏にある専用の駐車場はかなり広めに取られていました。足腰が悪い方も参拝できます。

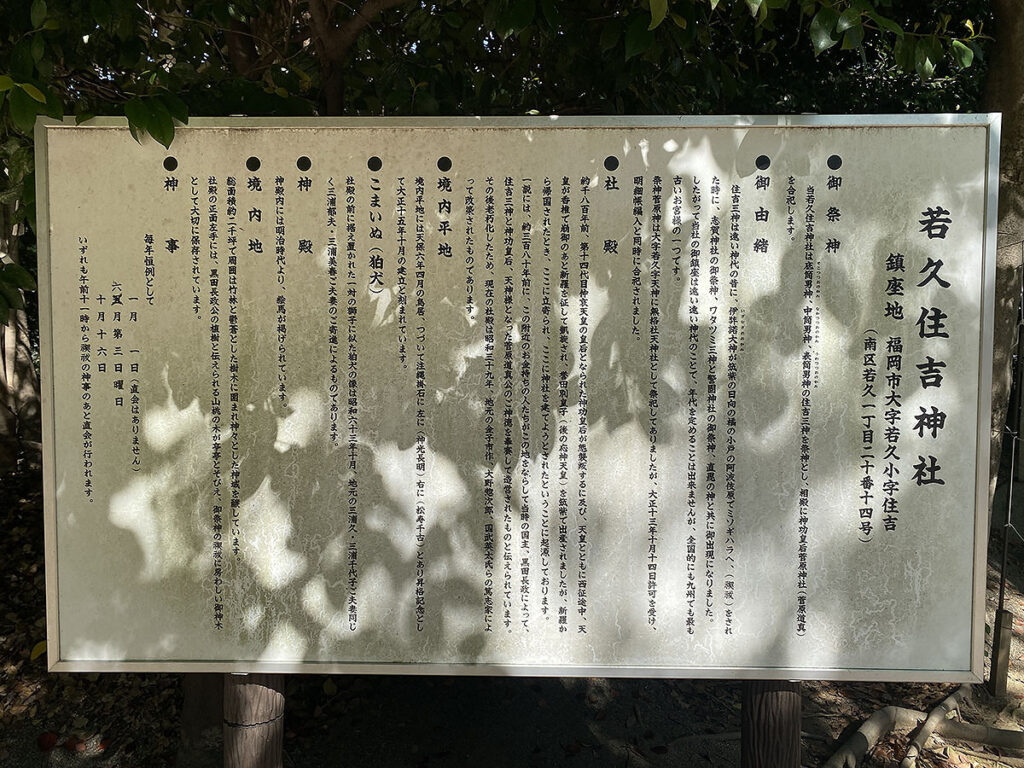

御祭神は住吉三神が祀られて云います。天照皇大神と神功皇后、そして大正時代に天神社を合祀したとあります。ちなみに、筑前国続風土記でも由来が紹介されているので転載します。神功皇后が住吉神社を建立する際の候補地だったとする説が紹介されています。

若久村

村より南に住吉明神の社あり、其南の原上に廣平の地あり。是古昔、神功皇后異國より帰らせ給ひし時、此所に住吉の神社を立させ給はんとし給ひし所也とかや。一説には、百年許前に、所の富民住吉の社を立んとて、此地をならしたりともいふ。

筑前国続風土記 巻之六 那珂郡下

裏からきてしまいましたが、こちらが正規の参道です。

現役感のある手水舎。

そしてこちらが拝殿です。

一説には、約三百八十年前に、この附近のお金持ちの人たちがこの地をならして長政の時代に造営されたという説も御由緒で紹介されています。何となくこちらの説の方が信憑性が高いような気がしますね。

現在の社殿は昭和三十九年に建てられたものです。

黒田長政公の植樹と伝えられるとても立派な御神木があります、パワーをいただけそうです。

敷地内には若久公民館があり、地元の人たちの出入りも多いようです。まさに氏神様ですね。

神社の裏手には若久小学校がみえています。近所の子供達はこの神社で遊びながら育つのでしょうね。地域の神社という雰囲気がよくでているお社でした。