防潮堤の人柱になった山伏

可也山のみえる泉川(雷山川)の堤防にやってきました。この辺りは江戸時代の干拓工事で整備された地域になります。

この辺は、西風が強くなると加布里湾の波が押し寄せていた為、潮止めが作られていました。

ちょうど幕府の天領と黒田領の境界線があり、西側は豊富な財源を持つ幕府担当で工事も順調でしたが、東側の黒田領は徴用された農民達が工事を行うものの、なかなか捗らず、何度も決壊しては修理する事を繰り返していました。

ある日、狩りだされた農民達が決壊した土手の修復作業をしていると、一人の山伏が通りかかります。「この土手を修復しても龍神様が怒っているので無駄だ。龍神様の怒りをおさめるには生贄の人柱を捧げるしかない。生きた人間を埋めれば工事は上手く行くだろう。」と助言をします。

農民達は驚き、そんな事できるかと拒絶すると「よろしい、では私が人柱になろう。私は幽心という宿無し。ここで人柱になり龍神の怒りを鎮めるので、一日も早く工事を完成させなさい。」と、自ら人柱を買って出ました。

農民達は泣きながら幽心を縛り、土手に掘った穴に埋め込みました。農民達は幽心の犠牲を無駄にするな!と団結して工事に取り掛かり、瞬く間に堤防が完成します。そしてこの土手を、いつしか幽心土手と呼ぶようになりました。

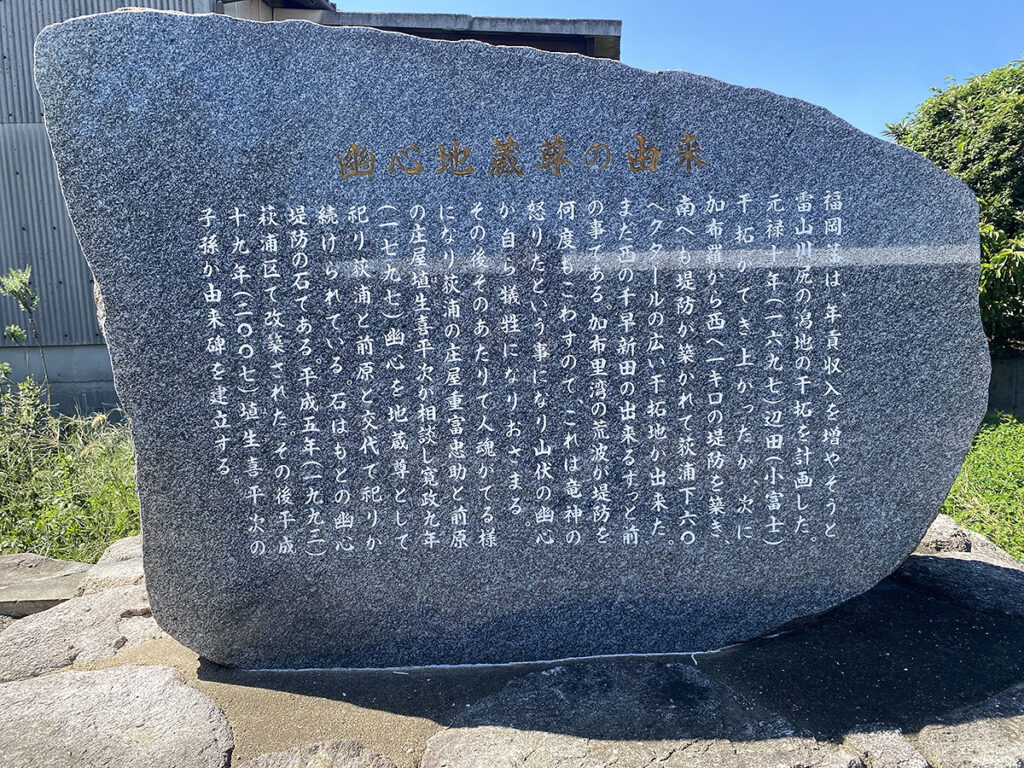

現在、幽心土手は農道として利用されており、その一角に幽心地蔵尊が建てられています。

幽心土手では工事が完成してから、度々人魂が目撃されるようになりました。その為、周辺の庄屋たちによって鎮魂の為に地蔵尊として祀られるようになります。

この人柱になった山伏の幽心ですが、実は没落した原田家の郎党ではないかと言われています。同時期に近所の井樋堰で原田家の落ち武者二人が切腹しているので、同じく路頭に迷っていた浪人だったという話があります。

ちなみに切腹した二人も井樋堰地蔵として、同じように祀られています。

江戸時代に造られた土手は、ほとんどが農道に姿を変え、現在は近代的なコンクリート製の防波堤が地域を塩害から守っています。

実際に、現在の土手と高低差や規模を比較すると、江戸時代までの人力工事がいかに小規模なものだったのかを体感できました。