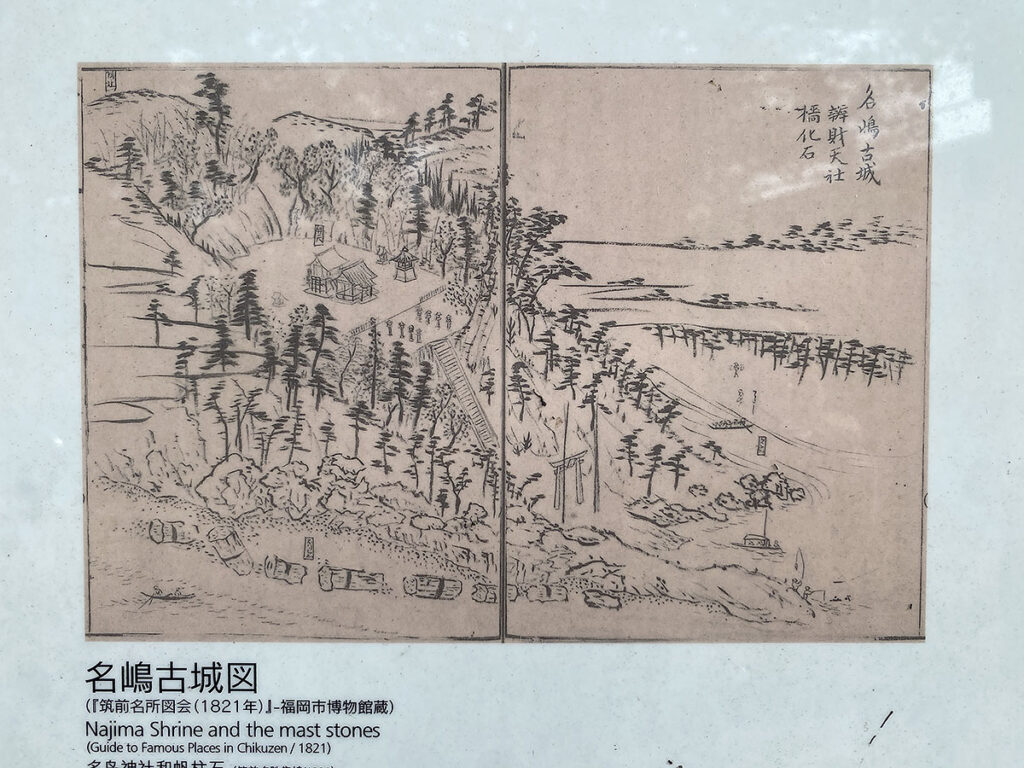

名将が築き上げた海城と水軍本拠地

名島神社の北側には、かつての名島神社の本丸跡があります。現在は整備されて名島城址公園となっています。

入口は名島神社の境内の中にあります。階段を登っていくと見晴らしの良い広場が広がります。

無料の公園なのですが、4月~9月は9時~19時まで、10月~3月は9時~17時までしか入れません。

名島城は立花城主だった立花鑑載が支城として利用したのが始まりと言われています。その前から城は存在していたようですが、詳しい記録は残っていません。

その後、九州を平定した太閤秀吉は、毛利家の重臣・小早川隆景に筑前とその周辺を所領として与えました。小早川隆景は元々の名島城を、水軍の本拠地として活用できるように改造したようです。

文禄・慶長の役の際には、名護屋城に向かう途中で、秀吉が茶々を連れて名島城に宿泊した記録があります。

その後、養子の小早川秀秋が家督を継いで城主となります。秀秋といえば関ヶ原合戦での東軍への寝返りで有名ですね。寝返りの褒美として、家康から岡山に加増転封されて名島を後にしました。

黒田家が筑前に転封してくると、城下が手狭で防御力が低いという理由から城は福崎に移される事になります。この時、城の大部分は建築資材として取り壊されて運び出されました。

名島城の遺構は福岡城内に名島門、宗像市の宗生寺山門、そして黒田家の菩提寺・崇福寺に唐門として残されています。

また、名島城内にあった襖絵や障壁画などは転々として、現在は京都国立博物館で保管されています。

こちらの公園は本丸の跡ですが、二ノ丸や三ノ丸の方が面積が広かったようです。

では、場所を移動して二ノ丸・三ノ丸跡に行ってみましょう。

二の丸・三の丸跡

三の丸跡に着きました。現在は団地になっていて、城跡としての面影はまったくありません。

普通の団地の風景が広がっています。

先ほどの公園と隣接しているのがわかります。奥に見える森が城址公園です。

少し離れた二ノ丸にも行ってみましたが、高台の公園は改装中で入れませんでした。

坂道が続き、標高はかなり高いので、戦国時代にはかなり見晴らしが良い場所だったでしょう。

現在は地名以外はほとんど遺構もありませんが、かつてこの場所に巨大な水城が存在していた時代に思いを馳せながら帰路につきました。