黒田藩の罪人の処刑場跡

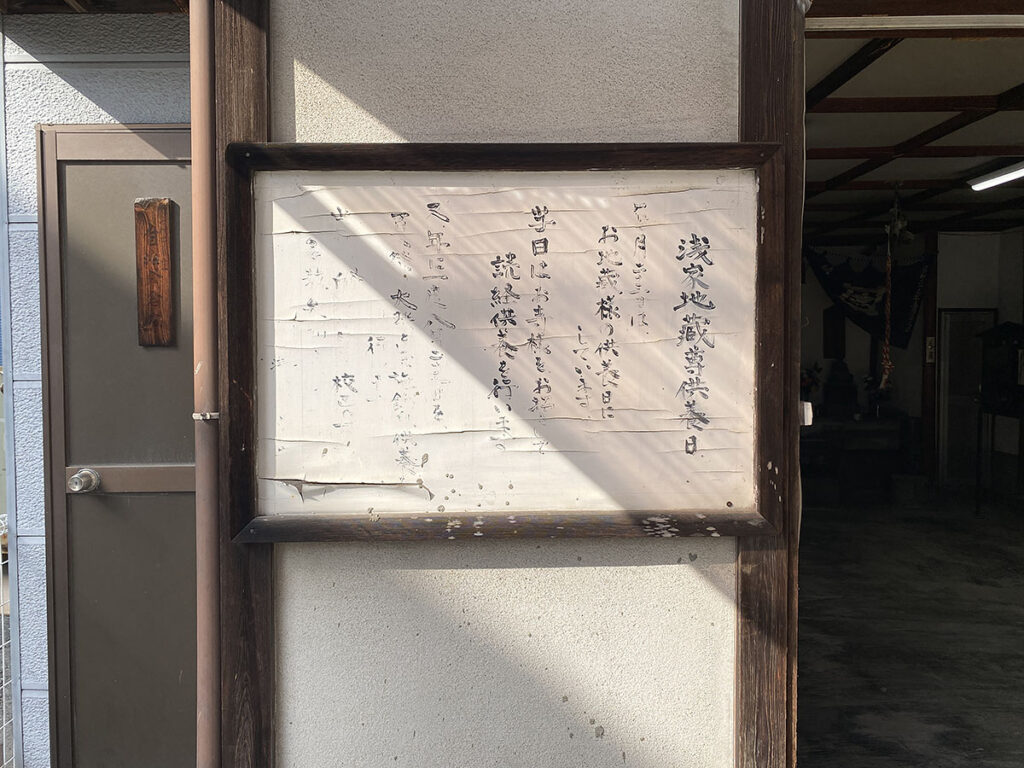

千代にある浅家地蔵尊にやってきました。裏は大きなビルが建っていて、路地の途中にお堂があります。

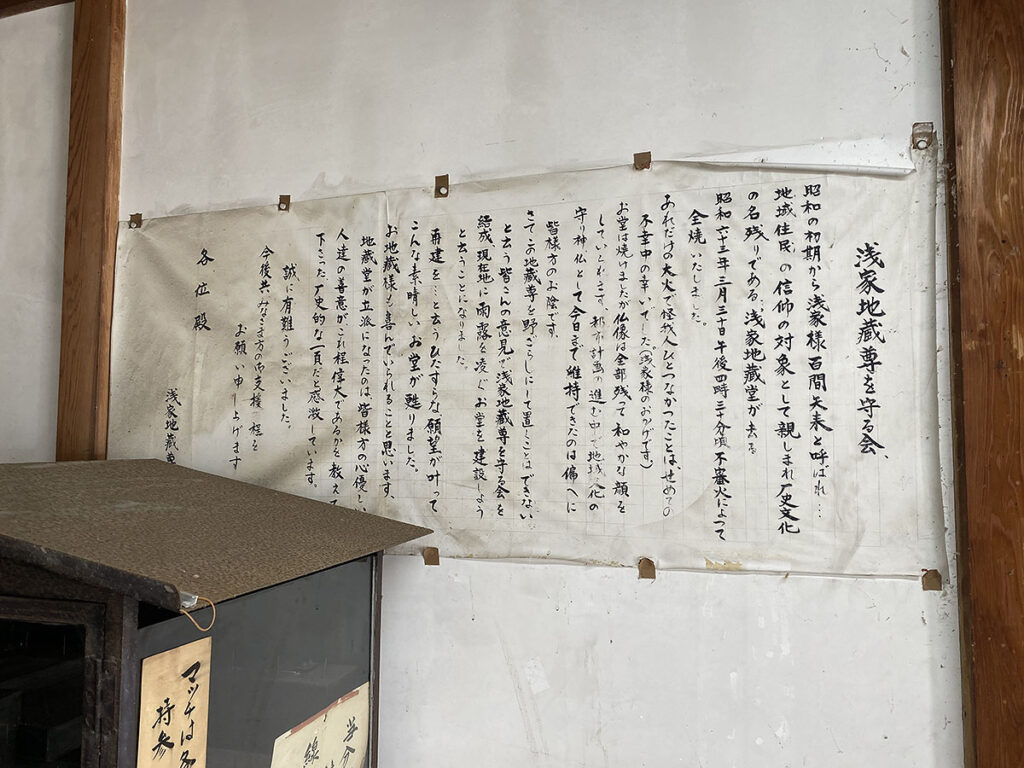

江戸時代の頃、砂浜に松林が点在していたこの場所は、百間(184米)に及ぶ矢来(竹の柵)で囲まれた馬場で、百間矢来と呼ばれていました。

百姓一揆などの大規模な罪人が出た場合は、通常の処刑場だけでは手狭なので、百間矢来も臨時の所刑場として使用されました。

周辺の住民達は、処刑者を憐んで置石を墓標がわりにして丁重に供養していました。その後、処刑場の事を知らない移住者が、墓標の置石を漬物石にしたり庭の踏み石に利用すると、次々に不幸に見舞われる現象が相次いだため、置石の祟りだと恐れた住民によりこちらのお堂が建てられました。

昭和63年に不審火で一度全焼したそうですが、仏像は全て残っていたのでこちらにお堂が再建されたそうです。

お堂の中には多くの仏像と墓石の代わりにされた置石が安置されています。心霊スポットとしても知らているようで、シャッターがおりなかったり、不自然なものが写り込んでしまう事があるのだとか。

お堂の中央には3体のお地蔵様が祀られていて、それぞれ名札もついています。まず左が百間地蔵菩薩。藩政に反抗して処刑された人々の霊を弔う目的で作られたお地蔵様です。

続いて右手にあるのが、浅野地蔵菩薩。こちらは福岡の怪談「お綱さん」に登場する、お綱さんを斬った浪人の明石彦五郎の霊を弔う目的で建てられているようです。明石彦五郎のはお綱さんの旦那・浅野四郎左衛門の客分でしたが、最後はお綱さんの祟りで黒田藩により処刑されました。

そして最後に中央にあるのが浅家地蔵菩薩です。黒田藩に謀殺された中津浅野藩主とその家臣11人の霊を弔う目的で建立とありますが、中津浅野藩主とは中津で暗殺された城井鎮房の事でしょうか?引き続き調査を続けたいと思います。