福岡城と繋がる抜け穴伝説

南区の興宗寺へやってきました。大きな駐車場が完備されていて、以前から気になっていました。

停め放題状態の駐車場の一角に停めさせてもらいます。

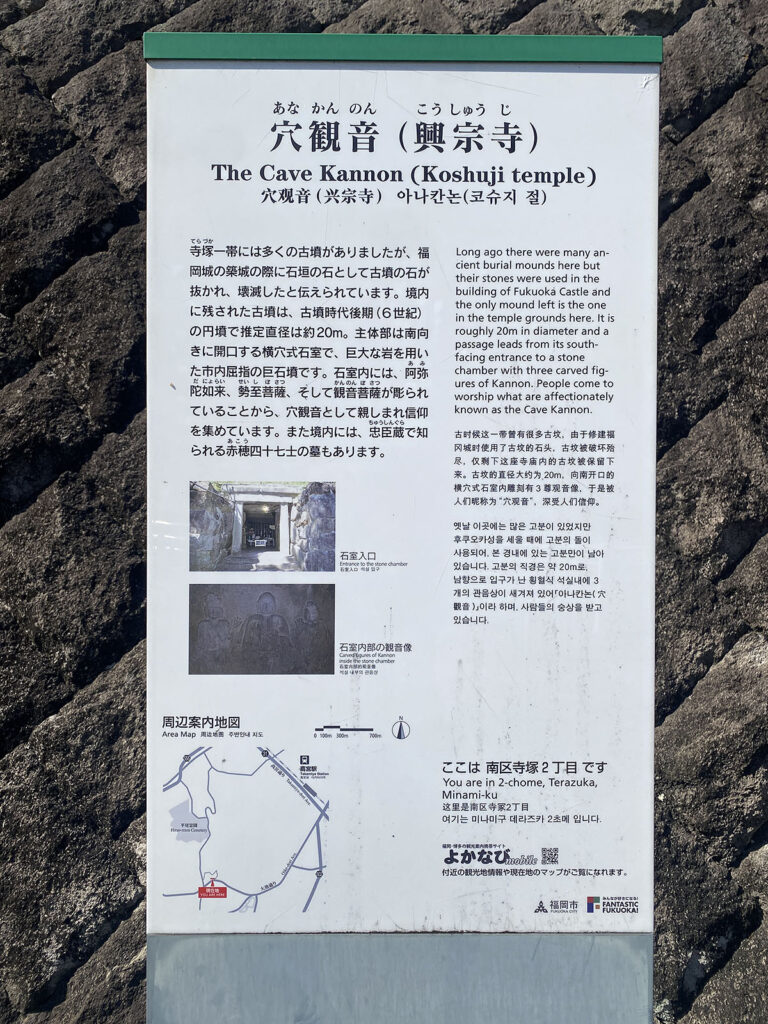

門前にはちゃんと、福岡市が観光客用の説明版が設置しています。この説明板があると見所が多い観光向けの寺社仏閣です。

では、中へ入りましょう。ちゃんと参道があって立派な山門が迎えてくれます。

山門をくぐると真正面に本堂です。山号は補陀山(ほださん)興宗禅寺(こうしゅうぜんじ)。

興宗寺は古代の古墳跡と言われている岩屋(高宮岩屋)の真下にあたり、福岡城築城の際に岩屋の石を築城に用いようとしたところ、黒田長政の夢の中に観音菩薩が現れて叱られます。

家臣に調べさせると岩屋に観音像が刻まれているのを発見して、拝殿が作られました。筑前国続風土記によると、拝殿が作られたのは忠之の代と書かれています。

岩屋の観音は「穴観音」と称され、寺と石洞を結ぶ石階の眺望が素晴らしい事で評判を呼び、多くの参拝客が訪れました。

では、結構激し目の石段を登って穴観音へ向かいましょう。

穴観音の手前には休憩所のような場所が設けられていました。

本当に休憩所なのかはわかりませんが、奉納絵が飾られています。

水は枯れていましたが、一応手水舎もあります。

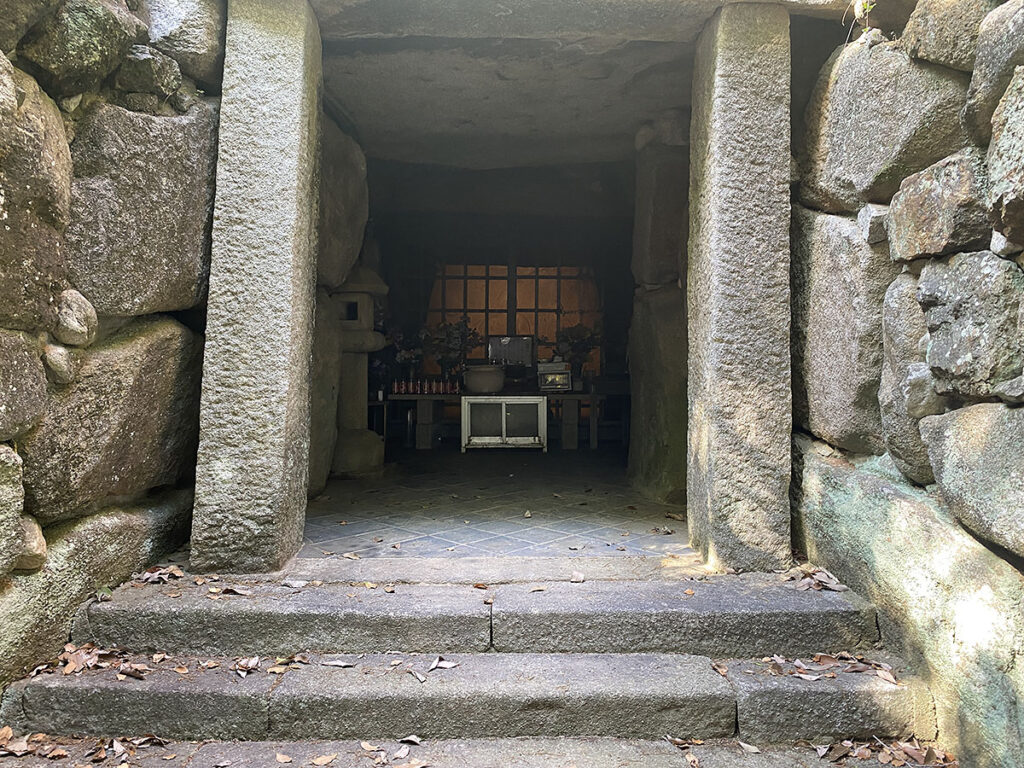

では穴の中に入りましょう。余談ですが、熊本で西南戦争がはじまると、武部小四郎等の福岡の不平士族たちが西南戦争への参加を協議するためにこの穴に集まりました。

中に入るとライトアップされた観音様が目に飛び込んできました。お供え物も沢山ありますね。

こちらが穴観音さまです。正面には阿弥陀、その左右には観音、勢至両菩薩が浮彫りになっており、彫られた年代や製作者は分かっていません。

神仏習合の名残か、八幡様の祠もありました。

真偽のほどはわかりませんが、このお寺には福岡城からの抜け穴があったという言い伝えが残っています。

現在はその穴は塞がれてしまったそうですが、昭和の初め頃までは確かに穴は存在していたそうです。福岡城には井戸の中に抜け穴が実在しており、このお寺や友泉亭など抜け穴の伝説が残っている場所がいつくかあります。もしかしたら、出口は一つではなく、複数あったのかもしれませんね。