熊本・菊池平野に残る空の記憶

熊本県の菊池飛行場ミュージアムに行ってきました。

菊池平野ののどかな田園風景の中に位置するこのミュージアム。昭和の終わりまで自衛隊の滑走路として使われていた土地に、小さな建物がぽつんと建っています。

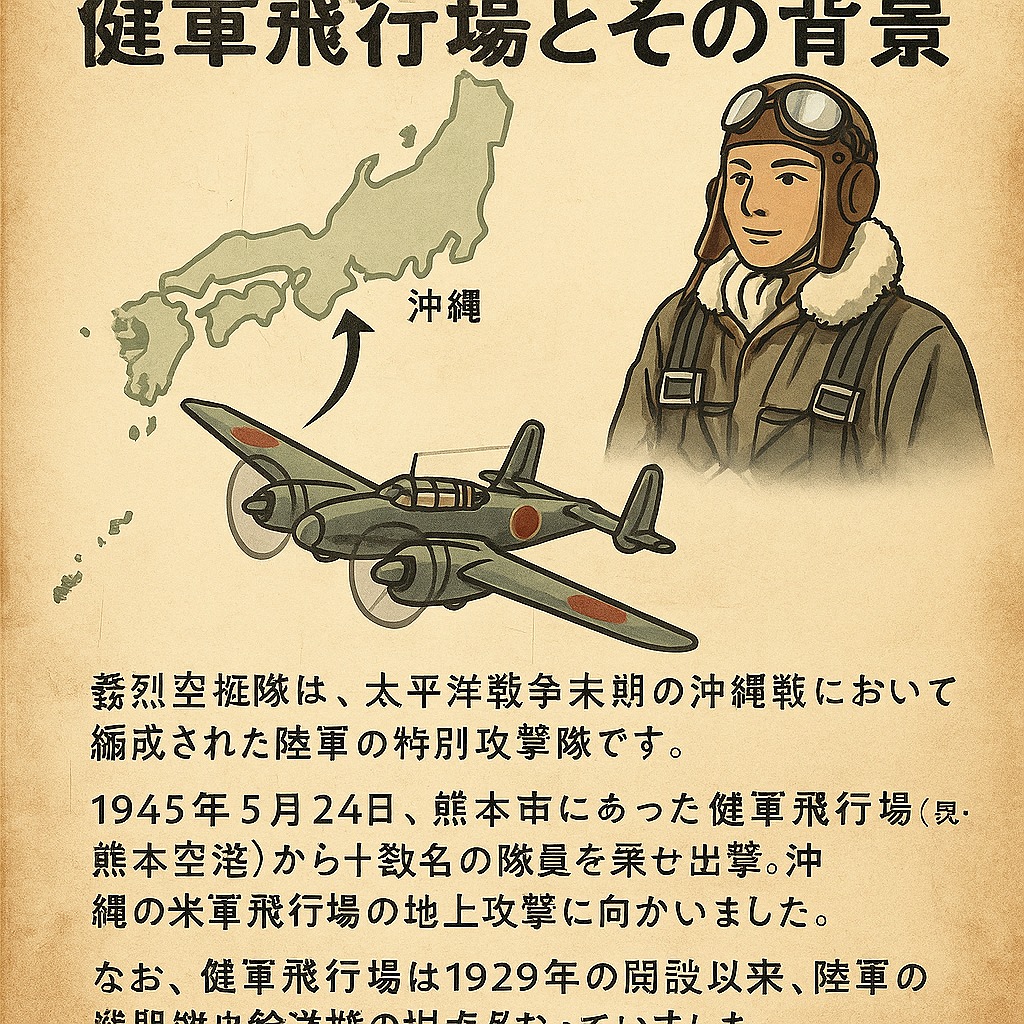

義烈空挺隊と健軍飛行場

ミュージアムでは義烈空挺隊について常設展示を行っていました。展示室内は撮影禁止だったのですが、展示されていた写真や資料があまりに濃密で、忘れられない時間となりました。

義烈空挺隊とは何だったのか?

1945(昭和20)年、戦況が悪化する中で編成された、いわば「空からの特攻部隊」。

彼らの任務は、米軍に占拠された沖縄の読谷飛行場・嘉手納飛行場に夜間強行着陸し、地上施設を破壊するというものでした。その作戦は、まさに一度きりの“片道の出撃”。彼らは熊本の健軍飛行場から、輸送機に乗って夜間出撃していきました。

出撃前──整列する隊員たち

出撃前の閲兵を受ける義烈空挺隊。先頭中央に立つのは指揮官・奥山道郎大尉。全員が一様に整列し、これからの任務に向けた覚悟が伝わってきます。左が奥山道郎大尉、右は輸送機編隊の指揮を担った諏訪部忠一大尉。軍服の濃い部分は手製の迷彩。最後の出撃に挑む者たちの気迫が、写真から静かににじみます。

夜間強行着陸──読谷飛行場の闇

1945年5月24日深夜。沖縄上空に差し掛かった輸送機の編隊は、敵の猛烈な対空砲火をかいくぐりながら読谷飛行場へ。数機が滑走路へと強行着陸しましたが、多くの機体は着陸前に被弾して墜落、あるいは飛行場外に落下。生き残った数名が滑走路に展開し、手榴弾や爆薬での破壊工作を試みました。

作戦の翌日、読谷飛行場の滑走路上。米兵が確認する中、無数の義烈空挺隊員の遺体が横たわる。この1枚は、戦争の非情さと彼らの犠牲を、何よりも雄弁に物語ります。

成功か、徒労か──その意味を問う

作戦は成功とは言い難く、米軍の飛行場機能はすぐに回復しました。しかし、この特攻によって米軍は日本本土での空挺襲撃を警戒し、多くの基地で警備を強化したとされます。

この作戦が意味するもの。

それは軍事的効果よりも、兵士一人ひとりの覚悟、そして命を懸けた行為の重さ。

ミュージアムの展示では、奥山大尉や隊員の手記、家族宛の最後の手紙なども紹介されていました。

写真が撮れなかったのが惜しまれますが、それだけに記憶に深く刻まれました。

次回は、ミュージアム周辺の様子や、地域の記憶として残る義烈空挺隊についてお届けします。つづく。