元禄期に築かれ、幕末に活かされた砲術演習場

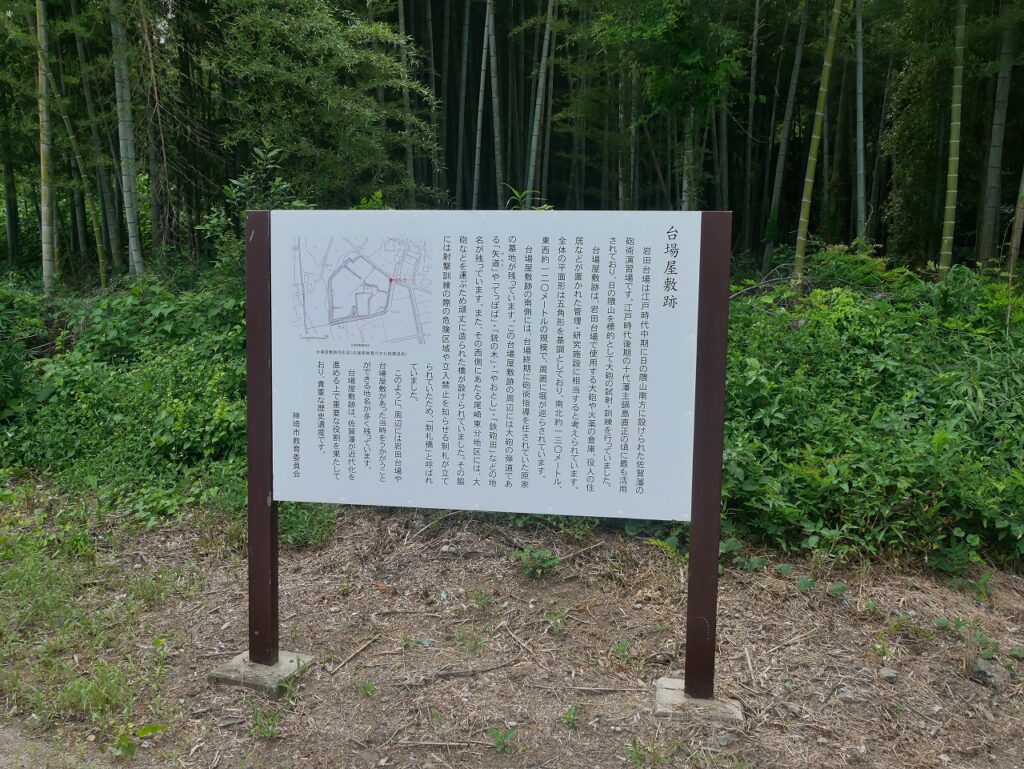

神埼市田手地区の畑の中、竹林を背に石碑がひっそりと立っています。ここが「台場屋敷跡」。元禄年間(1688〜1704)、佐賀藩主三代・鍋島綱茂のときに砲術演習場として築かれました。

屋敷の南側には、五角形の形をした「岩田台場」が造られ、ここから日の隈山を的に大砲を撃ち込みました。最盛期は幕末、十代藩主・鍋島直正の時代です。長崎警備を担うため、新型の大砲を次々に試射した場所でもありました。

屋敷跡は方形の土塁と堀で囲まれ、内部には藩士の居宅が置かれました。生活の場であると同時に、大砲演習を管理する拠点でもあったのです。

原氏の墓と藩士の記憶

屋敷跡の近くには、藩士・原氏の墓所群が残されています。「原就本の墓」をはじめ累代の碑が並び、この地に根ざした武士たちの姿を今に伝えています。

現在は一面の田畑の中に溶け込んでいますが、当時は佐賀藩の砲術研究の最前線でした。筑後川の流れや長崎街道の往来を背景に、この地で砲声が響いたことを想うと歴史の重みが伝わります。

台場屋敷跡と岩田台場は、佐賀藩の先進的な砲術研究を物語る貴重な遺構です。元禄期の築造から幕末の鍋島直正による演習まで、二百年にわたって活用されました。静かな田園の風景に立てば、近代化の萌芽と幕末の緊張が交錯した時代を感じ取ることができるでしょう。