かつては暴れ川だった長野川

糸島市を水量豊かに流れる長野川です。現在は穏やかな川ですが、江戸時代頃までは大雨が降ると度々氾濫する暴れ川として有名でした。

今日はこの長野川で、江戸時代に起きた親子の悲劇のお話しをご紹介します。

流れ天神

宝暦十年(1760)、畝津丸という地にハツという名の貧しい後家さんがいて、女手ひとつで3歳になる男の子を育てていました。ある日その男の子が高熱を出して寝込んでしまいます。しかし、その日は酷い大雨で、家の近くを流れる長野川は増水して今にも氾濫しそうです。医者に連れて行くには、今にも流されそうな板橋を渡る必要がありました。しかたなく翌朝まで待ち、雨が弱まると我が子を背負って家をでました。川までくると長野川はまだ濁流が渦巻いています。今にも流されそうな橋にひるみましたが、我が子の命にはかえられないと、決死の覚悟で橋を渡り始めます。神仏に祈りながら一歩、二歩と進みますが、橋の中央まで来た時に橋が崩れ、あっという間もなく親子は濁流に飲まれてしまいました。その後、背にしっかりと子供をくくりつけた母子の死体が四百メートルほど下った場所で発見されました。それ以来、この川では2つの火の玉がゆっくりと上り下りするという噂が立ちます。周辺の村人達はハツ親子を成仏させるために、大施餓鬼を行い、死体が上がった現場に供養碑をたてて弔いました。

糸島の伝説・民話

昭和54年にこの土地の所有者が、元の地主から以前この場所には流された母子の碑があったが、宅地造成によって撤去されたことを聞きます。

そこで地主は、改めて母子の鎮魂のために天神の碑を建立しました。それがこちらです。少し草が生い茂っていてわかりずらいですが、奥にお堂が立っています。

かなり立派なお堂で、新しい花もお供えしてある為、参拝者もときどき訪れるのでしょう。

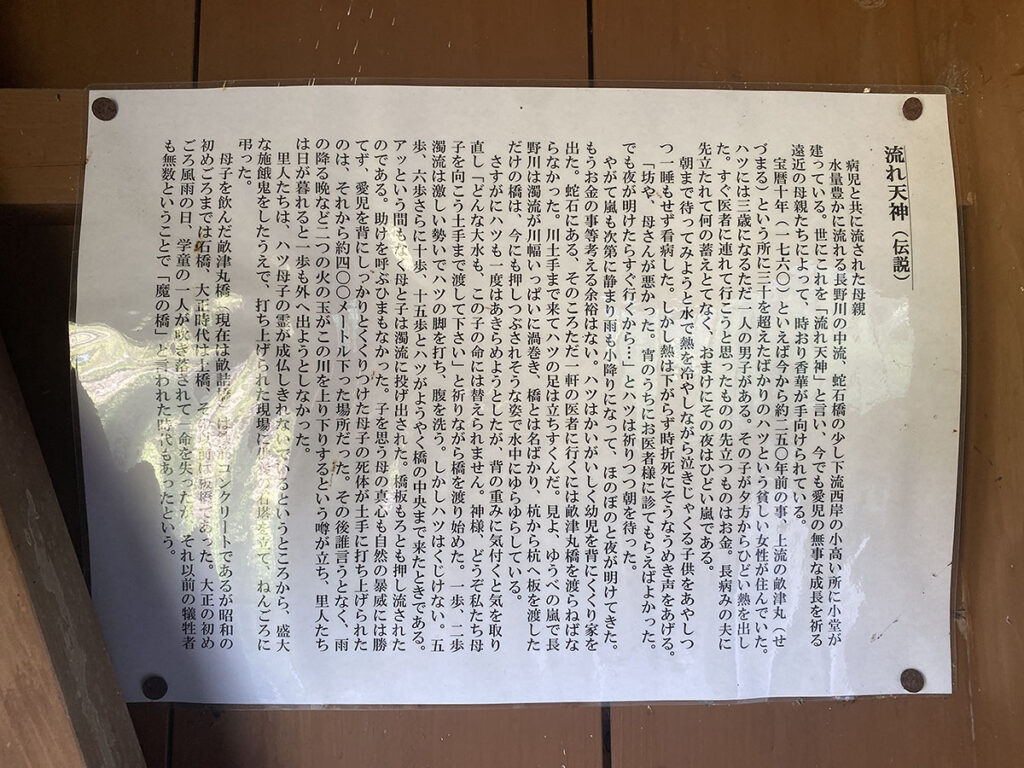

流れ天神の金属板の御由緒がありましたが、インクが流れてしまってほとんど読めませんでした。

とおもったら、お堂の中にもちゃんと印刷されたものが貼られていました。

こちらが流れ天神と呼ばれるハツさん母子の像です。ちゃんと子供を背負っていますね。子育てのご利益があるという事で、子供の無事な成長を願う参拝者が多いようです。

お堂の前は広々とした空き地になっています。それでは、実際に母子が流された現場の橋へいってみましょう。

上流にみえているあの橋が、新蛇石橋(旧畝津丸橋)です。現在は鉄筋コンクリートの橋になっていますが、明治頃までは粗末な板橋だったそうです。

実は大正時代にもこの橋で水難事故が起きており、地元では魔の橋と恐れられた時代がありました。

現在は県道がはしっており、交通量も結構多い為、魔の橋と呼ばれた面影はありません。

かつては度々氾濫して領主の手を焼いた長野川で、実際に起きた悲劇のお話しでした。